Dans les situations de crise, l’aide humanitaire, bien que cruciale, est souvent gangrénée par la corruption. Détournements de fonds, surfacturations et abus de pouvoir sont fréquents. À travers une analyse approfondie, cet article, extrait d’un mémoire de recherche de Maître Yvon Janvier, avocat spécialiste des droits humains, explore les mécanismes qui compromettent l’efficacité de cette aide. Avec un regard particulier sur Haïti, il décrypte les mécanismes de ces dérives et interroge les cadres juridiques internationaux et locaux capables de garantir une aide transparente et respectueuse des droits des populations vulnérables.

24 juillet 2021

Selon une approche fondée sur le Droit International des Droits de l’Homme (DIDH), le Droit International Humanitaire (DIH) et les principes humanitaires)

Problématique

Le fait est avéré, dans le cadre des opérations humanitaires au profit des populations affectées, des fonctionnaires nationaux et/ou internationaux, comme des ONG, détournent très souvent l’aide de son objectif principal à leur propre profit. Ce qui constitue un acte de corruption. La faute se révèle d’autant plus grave et flagrante que l’aide détournée est destinée à des êtres humains dans le besoin, à des personnes aux droits à la vie, à la santé, à l’éducation et au logement menacés. Notre préoccupation majeure se situe donc à ce niveau. En effet, il se pose de notre point de vue un problème d’ordre éthique qui, analysé en profondeur ou sous le prisme des droits humains et du droit international humanitaire, prend du même coup une dimension d’ordre juridique. Or, malgré la panoplie d’instruments internationaux disponibles, le cancer de la corruption continue de gangrener l’assistance humanitaire.

Questions principales

« Il faut se fonder sur les droits, dont la violation, quel qu’en soit l’auteur, doit provoquer notre indignation. Il n’y a pas à transiger sur ces droits. » Stephan Hessel, Indignez-vous !

Nous avons donc été amené, en vue de guider notre analyse, à poser cette question essentielle :

- Quels recours laissent les législations nationale et internationale aux bénéficiaires ciblés de l’aide quand la fraude et la corruption les privent de leur droit à l’aide humanitaire ?

Préalablement à cette interrogation, une observation peut être faite. La communauté internationale s’est engagée à vaincre la corruption dans la coopération internationale, du fait que ce fléau entrave le droit des peuples au développement. Ce qui fait émerger, dans le cas qui nous intéresse ici, des questions subsidiaires.

Dans la mesure où l’assistance humanitaire constitue un droit, au même rang que les droits humains fondamentaux, donc un corollaire du droit des peuples au développement,

- quelles sont les dispositions spécifiques prises par le DIDH et le droit DIH pour garantir le droit à cette aide, puis prévenir et/ou sanctionner sa violation ?

- Sinon, dans quelle mesure, le cas échéant, les outils juridiques internationaux existants peuvent servir de recours ultime pour réprimer la violation du droit à l’aide humanitaire ?

Cette recherche s’évertuera pour l’essentiel à trouver réponses à ces questions.

Hypothèses

Un premier postulat peut être déjà posé et les acteurs de l’humanitaire ne devraient éprouver aucune difficulté à y adhérer : l’aide humanitaire constitue un droit humain fondamental. Sa « violation, quel qu’en soit l’auteur, pour reprendre les propos de Stephan Hessel, doit provoquer notre indignation ». Par conséquent, cette violation mérite d’être sanctionnée. Cela s’avère d’autant plus naturel et compréhensible que tout droit subjectif est garanti et protégé par une norme de droit objectif ou positif.

Nous parlons ici d’un acte, la corruption dans l’aide humanitaire, qui porte atteinte, entre autres, au droit à la vie de populations déjà en situation de détresse, donc doublement victimes. En conséquence, vu que cette assistance dépasse la dimension des affaires internes ou même la souveraineté d’un État, l’acte de corruption s’assimile donc à un crime international. En d’autres termes, cela consiste une violation grave du droit international des droits humains et du droit international humanitaire. Or, l’ordonnancement juridique national et international sanctionne tout acte assimilé à un crime contre les principes d’humanité ou qui représente des violations graves et flagrantes du DIDH.

La troisième hypothèse à avancer, c’est que le phénomène prend de l’extension. Cela, dans la mesure où les systèmes juridiques nationaux, au regard tant du rayonnement des acteurs impliqués que de la dimension supranationale du phénomène, se révèlent soit insuffisants, soit trop limitatifs pour adresser le phénomène. Ce qui nécessite, comme pour les crimes contre l’humanité, un recours à l’ordre et aux mécanismes internationaux. Mais, il faut croire que les prescrits des conventions ou pactes internationaux, si jamais ils adressent le problème, n’ont pas de force contraignante ou suffisamment de pouvoir de dissuasion pour ce faire.

Par ailleurs, il faudra en fin de compte se rendre à l’évidence. Les acteurs de l’humanitaire ou la communauté internationale, n’ont pas envisagé, comme solution de rechange, un recours possible aux mécanismes internationaux des droits humains pour faire face au défi posé par l’hydre de la corruption dans l’assistance humanitaire. Nous allons dans les prochains paragraphes vérifier la pertinence de ces hypothèses.

La corruption dans l’aide humanitaire, une atteinte au droit à la vie

L’hydre de la corruption dans l’assistance humanitaire, ses acteurs et ses méfaits

De nombreux experts, travaillant soit pour Transparency International, soit qu’ils conduisent des recherches indépendantes, s’accordent sur ce point : tout le processus d’acheminement de l’aide humanitaire est associé à la corruption. Pourtant, malgré l’envergure des scandales provoqués, malgré les évidences rassemblées et cumulées dans des rapports soit officiels, soit indépendants, les auteurs restent impunis.

Corruption dans l’aide humanitaire, une définition englobante

L’entité qui a fait de la corruption son domaine d’expertise, Transparency International (TI) définit celle qui nous intéresse ici comme « le fait par quelqu’un, un groupe, une entité d’utiliser la position de pouvoir qui lui a été délégué pour en tirer des profits personnels». Cela inclut des gains financiers, dont fraude, corruption et extorsion. La TI étend la définition à des profits à caractère non financiers comme le fait de détourner l’aide au profit de groupes non ciblés, de procéder à l’allocation des ressources en échange de faveurs sexuelles ; d’accorder un traitement préférentiel aux membres de sa famille, de ses amis dans la distribution de l’aide ; ou encore cette corruption intervient quand lors du processus, la coercition et l’intimidation sont exercées à la fois sur le personnel et sur les bénéficiaires pour les porter soit à fermer les yeux sur les actes de corruption, soit à y participer. Toujours citant la TI, Jenkins et al. ont relevé pour leur part, « … le népotisme et le copinage dans le recrutement du personnel, la sextorsion, le favoritisme et l’ingérence politique dans la distribution de l’aide».

De ce qui précède nous relevons que la corruption peut commencer bien avant le début des opérations humanitaires. La TI a trouvé en menant des enquêtes régulières et plus approfondies que cette corruption s’observe depuis le contrat d’achat de biens et de services, le transport de ces marchandises au processus de livraison de ces marchandises aux personnes bénéficiaires.

Les acteurs visibles et invisibles de la corruption

Si l’on se réfère à la définition proposée par TI, les agents responsables se retrouvent à plusieurs degrés de responsabilité dans le système, comme des vers qui rongent le fruit. Ils peuvent même avoir le pouvoir politique de leur côté ou autre forme d’influence dans la prise des décisions. Ces acteurs corrompus peuvent se trouver à des échelons tels, en termes l’implication et de responsabilité, qu’ils demeurent « invisibles » et/ou même intouchables, sans avoir à se soucier d’une quelconque sanction pénale nationale ou internationale. Une façon pour dire que le phénomène de la corruption est facilité par des canaux multiples où personne n’est exempt : qu’il s’agisse des organisations internationales donatrices, des agences des Nations Unies, des ONG, de la FICR, des ONG locales, des organismes gouvernementaux, ou des acteurs locaux, dont des fonctionnaires de l’État.

Cela revient à dire que tout le processus est affecté, car la corruption constitue l’un des principaux facteurs qui sapent l’objectif de l’aide humanitaire. Certains chercheurs ont établi le lien en employant cette formule : « la corruption dans les désastres, le désastre comme une corruption ».

Et voilà les populations ciblées par l’aide victime d’un second désastre aux effets tout aussi ravageurs.

La corruption dans l’aide humanitaire, un déni du droit à la vie

La TI a essayé de mettre cet impact dévastateur de la corruption dans l’assistance humanitaire en relief en soulignant que : « l’impact le plus nocif de la corruption se trouve dans le détournement des ressources de base destinées aux pauvres. La corruption dans le cadre de l’aide humanitaire en est la forme la plus manifeste car elle prive les pauvres, les plus vulnérables, les victimes de désastres naturels et de conflits civils, de ressources essentielles capables de sauver des vies». De ce point de vue, cela constitue donc une atteinte au droit à la vie des bénéficiaires réels de l’assistance humanitaire.

Ces exemples, comme souligné par Paul Harvey, une voix crédible dans le domaine de l’humanitaire, mettent également en évidence le fait que de tels défis créent un cercle vicieux. En somme, pour lui, « la corruption sape la confiance à plusieurs niveaux», entre les personnes touchées par les catastrophes et les agences, les États et les organismes d’aide, les victimes et les fonctionnaires des États, les agences et les donateurs.

Pour illustrer ce point de vue, assez souvent au cours du processus, d’énormes pertes sont enregistrées. Les donateurs et le public ne les découvrent parfois que des mois plus tard, à la suite d’enquêtes menées et publiées par des Médias. Ces pertes sont principalement dues à un certain usage abusif de la position de pouvoir du personnel de l’agence ou des fonctionnaires de l’État, lesquels détournent l’aide à leur propre profit.

C’est ce qu’a confirmé d’ailleurs une enquête sommaire menée sur place tant auprès de l’une des structures de la coordination de l’aide au niveau départemental et Communal en Haïti (COUD) que des bénéficiaires. Sur dix directeurs des services déconcentrés touchés et autant de déplacés internes logés encore au pied d’un morne à risque d’éboulement, depuis le tremblement de terre de 2010, la perception de corruption dans l’assistance humanitaire reste patente et va au-delà des 80%. Toutefois, à la connaissance des personnes interviewées, il n’en est résulté dans tous les cas aucun suivi judiciaire.

En somme, la corruption est partout, mine toutes les phases des opérations humanitaires, causant ainsi de graves préjudices autant aux donateurs, aux organisations internationales, qu’aux bénéficiaires qui se retrouvent généralement plongés dans une situation de nécessité absolue. Ce fut le cas, en Haïti, à la suite du séisme qui a terrassé la nation a haïtienne, en janvier 2010, et a ému toute la planète.

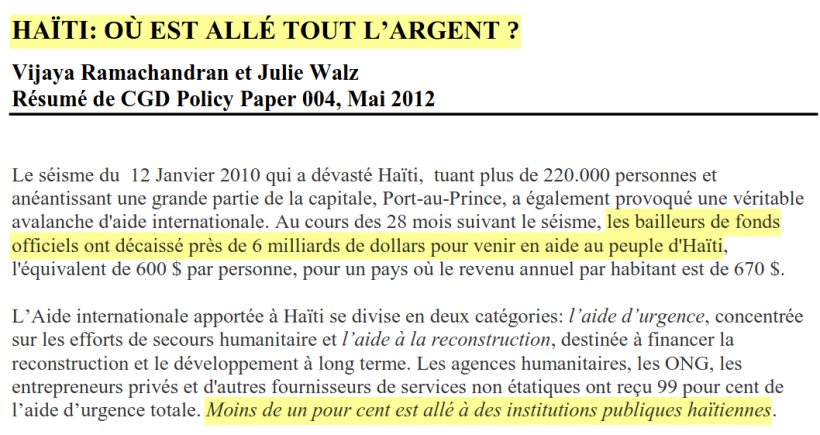

Le cas de l’après- séisme 2010 en Haïti

Quand on parle de ce type de corruption, un exemple vient rapidement à l’esprit, Haïti. Ce pays situé dans les Caraïbes a été constamment frappé par une catastrophe au cours des dix dernières années. Dans la lignée de l’idée développée par Acemoglu & Robinson, auquel fait écho Rose-Ackerman, ce pays en développement aux infrastructures et mécanismes judiciaires très faibles, semble être un terrain propice à la propagation de la corruption dans la distribution de l’aide humanitaire. L’auteure a souligné que, dans un tel environnement, « il y a généralement très peu de mesures de prévention pour empêcher ou dissuader les fonctionnaires de conspirer avec des entreprises commerciales et des tiers pour siphonner l’aide dont des victimes ont désespérément besoin, avec peu ou pas de possibilité de rendre des comptes ».

A titre d’illustration, la gestion de l’aide humanitaire à la suite du tremblement de terre qui a dévasté Haïti en 2010 fait encore l’objet de débats plus d’une décennie après. Cette crise humanitaire a malheureusement donné lieu à de nombreux cas de corruption qui ont conduit les médias et de nombreuses recherches à caractère légal à se demander étonnamment, au constat de l’état lamentable du pays quelques années après le séisme: « Où est passé tout l’argent ? »

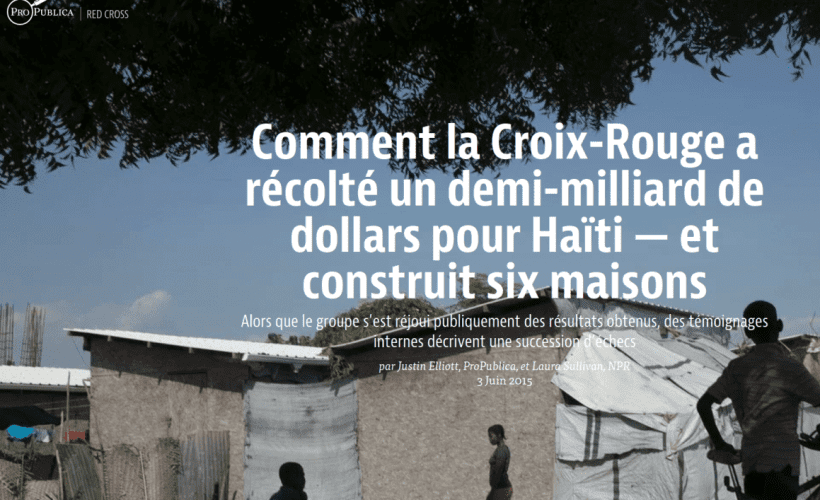

Un scandale spécifique, parmi tant d’autres, est celui qui, malheureusement pour cette pionnière de l’aide humanitaire, a éclaboussé la Croix-Rouge internationale et l’a mise en très mauvaise posture devant la communauté internationale. Cette affaire est une manifestation des cas les plus récents et les plus fameux de corruption dans la gestion de l’aide humanitaire en Haïti. Le New York Times et la National Public Radio (NPR) ont trouvé accès à des rapports privés et des courriels qui ont démontré la dimension du phénomène. Les faits révélés par le rapport font ombrage depuis, du moins en Haïti, à la réputation de la Croix-Rouge internationale.

Le rapport indique qu’un an après le tremblement de terre qui a dévasté Haïti en 2010, la Croix-Rouge a lancé un projet de réhabilitation. Les résultats censés être obtenus étaient de construire environ 700 maisons durables pour les sans-abris, dans un endroit appelé Campêche, une zone pas trop éloignée de la capitale haïtienne. Selon le New York Times et les enquêtes du NPR, la Croix Rouge a recueilli environ un demi-milliard de dollars auprès des donateurs pour mettre en œuvre son projet. Au fil du temps, l’institution a fait valoir devant les donateurs que ses projets ont amélioré la vie des gens en Haïti en ce sens qu’il a fourni « des maisons à plus de 130.000 personnes ».

Pourtant, toujours selon les enquêtes menées cinq ans plus tard par NPR et le New York Times, il a été révélé, à la stupéfaction générale, que seulement six (6) maisons avaient été construites après que le projet de réhabilitation a été lancé en Haïti. Selon les journalistes enquêteurs, quoique confrontée aux éléments de preuve, la Croix Rouge internationale, faute de transparence, n’a pas été en mesure ou a refusé de fournir des explications claires et cohérentes sur sa gestion des fonds humanitaires recueillis au nom des populations victimes d’Haïti.

Une multitude d’exemples similaires ont porté le rédacteur en chef du Quotidien haïtien, Le Nouvelliste à écrire sans exagération : « La reconstruction promise par la communauté internationale reste invisible. Les aidants et les réceptionnistes de l’aide se sont entendus pour détourner le meilleur : l’espoir et les milliards ».

Le cinéaste haïtien, Raoul Peck, a pour sa part exprimé le désenchantement général de la population dans un film documentaire titré « Assistance Mortelle », inspiré par la gestion calamiteuse de l’aide post séisme 2010 à Haïti. Une assistance qui a semblé aggraver la crise humanitaire dans le pays.

Du moins, c’est l’avis partagé, entre autres, par un éminent intellectuel haïtien, Lyonel Trouillot: « La catastrophe ici est une odieuse permanence. Une catastrophe qui dure depuis dix ans et se perpétue, mais dont aujourd’hui la laideur est nue », a-t-il écrit justement dans Le Nouvelliste.

Beaucoup de pages ont été écrites et continueront d’être écrites sur la gestion de l’aide humanitaire et de l’aide au développement à Haïti. Malgré tout, quoique les preuves se soient accumulées pour d’autres cas tout aussi scandaleux et plus récents, la communauté internationale semble n’avoir ni bien appris la leçon, ni envisagé des mesures drastiques pour empêcher que l’aide s’évanouisse dans les poches des agents corrupteurs et de leurs alliés.

Le cas récent du Polisario et de l’Algérie

Plus proche de nous est le scandale provoqué par le détournement de l’aide destinée aux réfugiés de Tindoufs par le Front Polisario et l’Algérie.

(…) On notera ici la gravité de la situation, le caractère inhumain de ces actes perpétrés de manière volontaire, délibérée et permanente. Les auteurs de ces actes de corruption, semblent agir en toute impunité. Ils profitent de la détresse humaine, ce, en violation tant des principes d’humanité et d’éthique qui sous-tendent l’action humanitaire, que du cadre juridique international de protection des réfugiés, incluant la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 et, par extension, la DUDH et autres instruments du DIDH et du DIH applicables en la manière.

Les tentacules planétaires de la corruption dans l’aide humanitaire et ses coûts

Comme précédemment souligné, les évidences sont peu rassurantes. En fait, mis à part les cas de l’Algérie et d’Haïti, la corruption dans l’assistance humanitaire prend une dimension planétaire. Ainsi emporte-t-elle des coûts phénoménaux qui inquiètent tous les acteurs de l’humanitaire et même les plus hauts responsables des Nations Unies.

Au-delà de la définition proposée par TI et adoptée par cette étude, les chercheurs se rangeant également de notre point de vue, posent au prime abord que « La corruption dans l’aide humanitaire se traduit par une réduction de la quantité et de la qualité de l’aide qui parvient aux bénéficiaires ciblés ». Ce qui, de l’avis des auteurs et comme précédemment dégagé dans le cas d’Haïti, « peut aggraver ou prolonger les crises humanitaires ».

Ils prennent en exemple la situation d’urgence humanitaire créée par la pandémie galopante et démesurée de la COVID-19 et l’assouplissement, par les donateurs dans de pareilles situations, des mesures de prévention anti-corruption en vue d’un impact ou de résultats plus rapides. Mais, soulignent les chercheurs en citant un de leurs pairs, « l’afflux massif de flux financiers dans les contextes humanitaires crée un terrain fertile pour la fraude et la corruption qui peuvent affaiblir considérablement l’efficacité des interventions des donateurs, avec un impact disproportionné sur les groupes les plus vulnérables ». Notre étude s’intéresse surtout aux différents cas documentés d’où proviennent les chiffres très significatifs fournis par l’article.

Jenkins et ses collègues ont commencé par relever les dommages directs causés au secteur de la santé.

Le Nouvel Humanitaire, s’inspirant d’une enquête menée en Afrique subsaharienne, leur a fourni des chiffres. En effet, « 14% des citoyens qui ont reçu des services médicaux ont déclaré payer un pot-de-vin, un taux qui est passé à 43% au Liberia et en République démocratique du Congo, et à un pourcentage stupéfiant de 50% en Sierra Leone ». Ce qui a porté Le National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine à estimer qu’« À l’échelle mondiale, …au moins 455 milliards de dollars américains des 7.5 trillions de dollars américains dépensés en soins de santé par an sont perdus à cause de la fraude et de la corruption ».

Dans le même ordre d’idées, citant cette fois Transparency International, les auteurs ont souligné que cette dernière institution a affirmé qu’à la suite du Tsunami de 2004, au Sri Lanka, « plus de 500 millions de dollars d’aide au tsunami avaient disparu ». Le gouvernement Sri Lankais avait bien entendu réfuté les conclusions du rapport d’enquête.

Jenkins et ses pairs en arrivent aux mêmes résultats que notre propre étude en soulignant qu’« Une telle corruption systématique paralyse la capacité des systèmes de santé locaux dans les pays à faible revenu à répondre aux urgences humanitaires ».

Les faits et les chiffres continuent d’abonder. Les auteurs ont trouvé qu’« Un audit indépendant du Global Fund, puis de l’Associated Press en 2011, a révélé que 34 millions de dollars de ses subventions pourraient avoir été détournés à Djibouti, au Mali, en Mauritanie et en Zambie ». Nous retrouvons ici le caractère multiforme de la corruption puisque, selon ce même audit, ces détournements de fonds incluent « des allégations de faux documents, de tenue de livres inappropriées, de drogues détournées et vendues sur le marché noir, et d’une fourchette de 30 % à 67 % des fonds qui auraient été mal dépensés ».

Le Service d’Audit du Sierra Leone fournit à Jenkins et ses amis, entre autres irrégularités, un autre exemple, « environ 30 % des fonds d’origine nationale pour le virus Ebola avaient été décaissés sans pièces justificatives appropriées ». Ce qui, aux termes de cet audit, a eu pour effet pervers de ralentir la réponse du gouvernement pour combattre le virus. C’est au tour maintenant de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) d’apporter leur contribution à ce sombre tableau. Toujours selon les auteurs de l’article, la FICR, dans un rapport publié en 2017, a estimé avoir « perdu plus de 6 millions de dollars en raison de la corruption et de la fraude lors de ses opérations d’épidémie d’Ebola de 2014 à 2016 ». Ce qui, constitue donc, selon l’approche adoptée par notre recherche, une autre atteinte aux droits des bénéficiaires ciblés de l’aide à la vie, à la santé.

Même les États-Unis, malgré ses garde-fous, n’est pas exempt de ces cas de corruption dans l’aide humanitaire. En effet, toujours selon le même article, le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis aurait indiqué que « 16 %, estimé à 1 milliard de dollars, des paiements effectués par la Federal Emergency Management Agency (FEMA) des États-Unis pendant et après les ouragans Katrina et Rita avaient été « mal distribués et potentiellement frauduleusement obtenus ». Nous nous arrêtons de scruter l’article de Jenkins et al. pour nous tourner vers d’autres sources qui ont, tout aussi bien que ces recherches indépendantes, documenté les coûts abyssaux de la corruption dans l’aide humanitaire.

Les coûts de la corruption documentés par l’ONU

Une étude menée par Schultz. J. et Tina Soreide a souligné l’énorme quantité de pertes dues à la corruption dans les opérations humanitaires. En fait, la recherche s’est basée, entre autres sources, sur un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), dans le contexte de la réponse au tsunami de 2004 au Sri Lanka. La recherche a noté que, outre une myriade d’autres preuves, qu’il était prévu de construire 100 maisons pour les victimes du tsunami de Hungama au Sri Lanka, en 2005. Un an plus tard, malgré les résultats que se proposait d’atteindre le projet, seulement trois (3) maisons ont été occupées sur 70, et une seule par une victime du tsunami. Plus tard, les bailleurs de fonds et les contractants qui géraient les fonds pour la mise en œuvre du projet ont été forcés d’admettre que « les maisons ont été construites en utilisant des matériaux de mauvaise qualité, tout en s’accusant l’un l’autre de détournement de fonds ».

Le Rapport 2015 sur la redevabilité humanitaire (HAR) mentionne d’autres études de cas menées au Kenya, au Liberia, en Afghanistan et en Ouganda par les organismes d’aide eux-mêmes. Alors qu’ils relevaient des problèmes liés à l’exploitation sexuelle et à l’aide alimentaire au Burundi, les études ont également révélé qu’en République centrafricaine « le processus d’identification des personnes les plus vulnérables était souvent profondément vicié ». Il existe de multiples exemples similaires dans le processus de distribution de l’aide.

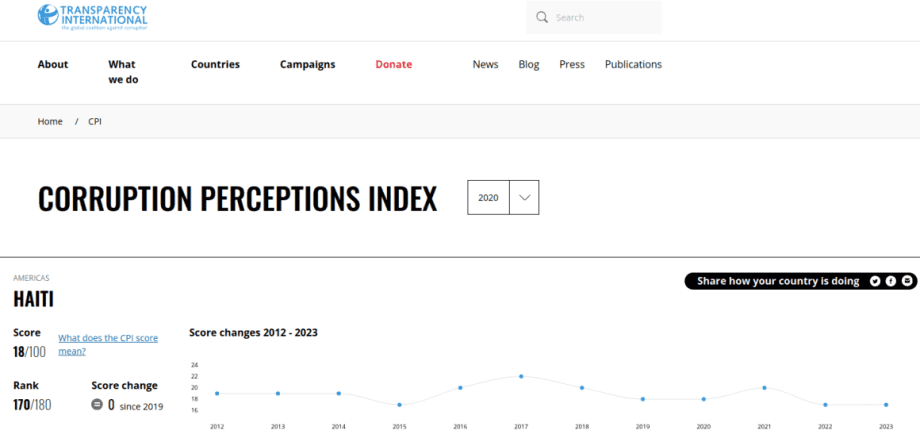

Le fait est que, comme TI l’a souligné, la corruption dans l’aide humanitaire est aussi élevée que la perception de la corruption dans un pays.

Ces chiffres montrent au-delà d’une vulgaire perception, la dimension des dommages causés de façon directe par la fraude et la corruption dans l’assistance humanitaire, sans prendre en compte ici les préjudices indirects développés par Jenkins et al. Les multiples exemples fournis ici attirent l’attention sur le fait que la corruption cause des dommages incalculables aux victimes d’une catastrophe, comme l’a reconnu l’ancien Secrétaire général de l’ONU Ban Ki Moon. Il a admis en effet qu’« environ 102 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire, mais la corruption signifie que de nombreuses personnes qui en ont le plus besoin de cette aide ne la reçoivent pas ».

En fait, Quel que soit le continent considéré, les preuves existent et montrent comment durant toutes les phases d’une opération humanitaire : « la fraude, la falsification des données comptables, le détournement de l’aide reçue et l’exploitation des nécessiteux et des désespérés par ceux qui sont en position de pouvoir », empêchent l’aide humanitaire d’atteindre ses objectifs. Cela s’apparente de toute évidence à un déni des droits fondamentaux des personnes affectées par le désastre, donc un refus délibéré de prendre en considération leurs droits à l’alimentation, à l’eau, au logement, à la santé, à l’éducation.

Nous parlons en somme, d’une violation de leur droit à une vie saine et de leur droit à la dignité, à l’amélioration de leurs conditions de vie, telles que cristallisés par le PIDESC.

Sur cette base, nous estimons que la corruption dans les opérations humanitaires peut être approchée, par similarité et en vue de sa criminalisation, avec les lentilles des outils juridiques, élaborés au niveau du droit international pour lutter contre la corruption dans le cadre de la coopération internationale.

Les dispositions internationales pour prévenir la corruption

Section 1. Les approches des principaux systèmes des droits humains

Au cours des dernières décennies, une augmentation de l’aide humanitaire a été observée avec la répétition de crises humanitaires dans des pays à risque tels qu’Haïti, le Liberia, la Somalie, la Syrie et dans de nombreux autres pays. En réalité, avec la pandémie du Covid-19, « les besoins de l’Aperçu de la situation humanitaire mondiale (GHO) 2020 ont atteint 39,76 milliards de dollars pour 63 pays à la fin du mois de juillet. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux 28,8 milliards de dollars publiés le 4 décembre 1986 ».

Toutefois, ce flux d’aide s’accompagne également de multiples cas de corruption qui détournent les biens et services des victimes en état de nécessité. Étant à la fois conscient de cette crise de confiance entre les acteurs et les bénéficiaires dans le processus de distribution de l’aide humanitaire et du danger que cette méfiance représente autant pour les donateurs que pour les bénéficiaires victimes, la communauté internationale a commencé à prendre des mesures à partir de la fin du siècle précédent pour lutter contre le phénomène de la corruption dans l’aide, surtout de l’aide au développement.

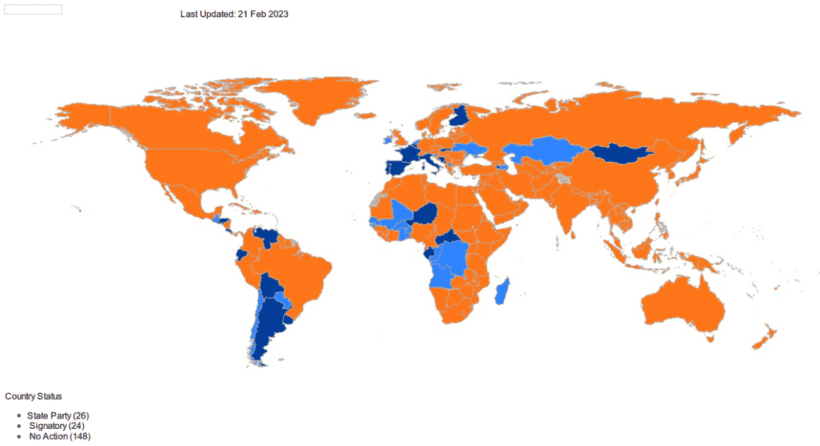

C’est dans ce contexte qu’ont vu le jour à l’échelle mondiale certains instruments internationaux dans la lutte contre la corruption. Au nombre de ces outils, on trouve entre autres, la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) de 2003 et, au niveau régional, la Convention interaméricaine contre la corruption (CIAC), la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.

En raison de ses limites, cette étude mettra en évidence certains aspects importants du second outil mentionné, la CIAC, et les instruments les plus récents, la CNUCC. La Convention interaméricaine contre la corruption (CIAC) est entrée en vigueur le 6 mars 1997. Il a le mérite d’être le premier instrument international contraignant qui traite de la corruption. Toutefois, bien que le concept ne soit pas clairement défini, l’article VI décrit ce qu’il appelle « l’acte de corruption », des actes réprimandés par la loi et accomplis dans le cadre de leur travail par des fonctionnaires. Étant donné que notre travail vise aussi des agents de l’administration publique et des fonctionnaires d’autre acabit, il serait intéressant de savoir qui est rangé sous ce vocable. La CIAC, préalablement à la formulation de son objectif, a donné une certaine définition des concepts dans son premier article, alinéa 2. La Convention entend comme tel tout « fonctionnaire », « officiel gouvernemental » ou « serviteur public », tout fonctionnaire ou employé d’un État ou de ses entités, y compris ceux qui ont été choisis, désignés ou élus pour mener des activités ou exercer des fonctions au nom de l’État ou au service de l’État, à tous les échelons hiérarchiques ».

Lors de l’examen de ces spécifications, il devient plus facile de comprendre l’objet de la Convention énoncé à l’article II :

- Promouvoir et renforcer le développement par chacun des États parties des mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, punir et éradiquer la corruption ; et

- promouvoir, faciliter et réglementer la coopération entre les États parties afin d’assurer l’efficacité des mesures et des actions visant à prévenir, détecter, punir et éradiquer la corruption dans l’exécution des fonctions publiques et des actes de corruption spécifiquement liés à ces performances.

D’un autre côté, en plus de prendre des mesures pour adapter les lois nationales aux objectifs de la Convention, les États parties sont tenus d’une assistance et d’une coopération réciproques jusqu’à l’extradition d’une personne qui commet un acte de corruption au niveau international. Cette dernière disposition devrait être prise en compte dans la lutte contre la corruption spécifique identifiée dans l’aide humanitaire.

Toutefois, la Communauté internationale a dû attendre que les des Nations Unies trouvent un instrument contraignant plus spécifique qui traite de la question de la corruption à l’échelle internationale. La Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC), entrée en vigueur le 10 décembre 2005, est un accord international qui précise quelles mesures devraient être prises pour lutter contre la corruption de fonctionnaires nationaux et étrangers, pour prévenir la corruption dans la coopération internationale tout en offrant aux États la possibilité de récupérer ces avoirs, certes en réunissant certaines conditions.

Comme souligné précédemment dans cette étude, la corruption dans les opérations humanitaires met en cause une multitude d’acteurs et ce, à tous les niveaux, dont les fonctionnaires publics. À cet égard, il est capital de faire remarquer que la CNUCC, tout comme la CIAC a défini dans son article 2 le concept de fonctionnaires public comme :

- «Toute personne occupant une charge législative, exécutive, administrative ou judiciaire d’un État partie, qu’elle soit nommée ou élue, qu’elle soit permanente ou temporaire, rémunérée ou non, quelle que soit son ancienneté;

- Toute personne qui remplit une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tel que défini dans le droit interne de cet État partie;

- toute autre personne définie comme un « fonctionnaire » dans le droit interne de l’État partie.»

Il est clair que cette définition inclut tous ceux qui, à un certain niveau, peuvent participer en tant que fonctionnaires public ou territoriaux au processus de distribution de l’aide et qui, s’ils sont déclarés fautifs, doivent être punis conformément aux dispositions des lois nationales et du Pacte, tel que prévu par le Chapitre III de la Convention. En effet, ledit chapitre prévoit des mesures punitives contre des infractions pénales telles que : corruption d’agents publics nationaux et étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques, corruption de personnes travaillant dans le secteur privé, détournement de fonds publics, détournement de fonds par des personnes du secteur privé, autres crimes, par exemple, enrichissement illicite et trafic d’influence, blanchiment d’argent.

Malheureusement, bien qu’il soit possible, à l’aide de la CNUCC, de trouver une disposition pour incriminer les fonctionnaires publics et les fonctionnaires des organisations internationales, il n’est pas facile de trouver un terme susceptible de catégoriser les organisations non gouvernementales (ONG), en tant qu’acteurs non étatiques, alors que parallèlement elles sont les plus sollicitées dans la distribution de l’aide humanitaire.

L’importance et l’implication de ces organisations augmentent à l’échelle mondiale.

Cependant, comme l’a souligné Kerstin Martens, « malgré cet intérêt croissant pour les ONG, leurs caractéristiques n’ont pas été définies avec précision, ni leur statut dans les affaires internationales déterminés ». Néanmoins, quoique non mentionnées par la CNUCC, les ONG sont évoquées par l’article 71 de la Charte des Nations Unies. En effet, il y est stipulé que : « Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence». Une disposition qui joue considérablement en faveur de ces entités qui ainsi peuvent l’évoquer pour justifier la légitimité de leurs interventions.

Section 2. Le droit des victimes aux recours et à réparation

Les victimes de la corruption

A cette phase, il devient primordial de clarifier le concept « victime ».

Nous nous référerons justement aux « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », ci-après les Principes et directives, adopté par la Résolution 60/147 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 2005.

Les Principes et Directives désignent par « victimes » les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire ».

Il est intéressant de noter, comme signe de l’évolution du droit international, que ce document juridique va jusqu’à donner une extension au concept. En effet, « Le cas échéant, et conformément au droit interne, on entend aussi par « victimes » les membres de la famille proche ou les personnes à charge de la victime directe et les personnes qui, en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice ».

Par ailleurs, à ceux-là qui seraient tentés d’objecter comment qualifier des personnes de « victimes » alors qu’aucun coupable n’est parfois identifié, les Principes et Directives qui semblent avoir prévu ce cas de figure répondent qu’« Une personne est considérée comme une victime indépendamment du fait que l’auteur de la violation soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou condamné et quels que soient les liens de parenté entre l’auteur et la victime ».

Ce qui nous importe dans cette recherche, c’est que les violations nées de la corruption, de l’utilisation abusive de l’aide ou de son détournement à des fins illicites, causent de véritables préjudices. Ces préjudices sont d’autant plus graves, d’autant plus flagrantes, selon l’expression des Principes et Directives, que l’aide est destinée généralement à sauver des vies, à alléger des souffrances, à permettre à des gens de retrouver leur dignité, et à plusieurs centaines de milliers d’autres d’émerger de l’abîme du désarroi et du désespoir. Il s’ensuit, du moins pour les résultats de cette étude, que ces violations s’apparentent à un crime de droit international qui demande justice et réparation.

(…) En somme, le doute n’est plus de mise, un droit à l’assistance humanitaire existe bel et bien.

Ce droit subit des violations par le fait, entre autres, de l’acte illégal et inhumain que constitue la corruption accompagnant généralement les opérations humanitaires. Des provisions légales existent au niveau du droit international qui devraient permettre aux bénéficiaires de l’aide, sans discrimination aucune, d’obtenir justice et réparation.

Les droits national et international au secours des victimes

(…) Il est à noter en premier lieu que cette étude, en s’inspirant dans ses précédentes sections tant du « soft law » que des outils de droit international positif, a assez fait la démonstration de l’existence d’un droit consacré à l’assistance humanitaire. Ce droit trouve son fondement à la fois dans les principes d’humanité qui sous-tendent l’action humanitaire, mais aussi dans le cadre normatif du droit international pour la protection des droits fondamentaux. Ce sont, pour les droits qui nous intéressent particulièrement ici, des droits indérogeables comme le droit à la vie, à la santé, au logement, à l’éducation, à la dignité, à l’intégrité physique et morale. Ils ne constituent rien de moins que des droits économiques, sociaux, culturels que l’aide humanitaire vise à permettre aux victimes de (re) conquérir. Sur la base de la finalité commune partagée par le DIH et le DIDH, partant de ce point de vue, le droit à l’assistance humanitaire, en cas de violation, justifie par conséquent le droit des victimes aux recours et à réparation, quitte à s’inspirer pour ce faire des outils et procédures prévus par le DIDH tant au niveau international que régional.

Un deuxième élément mérite d’être dégagé. Toute la communauté internationale adhère également à l’idée que « tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants, intimement liés et d’importance égale pour la dignité humaine ». C’est le postulat de cette indivisibilité déjà posé, en décembre 1977, par la Résolution 32/130 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, repris par les Principes de Limburg (1986) que complètent les Directives de Maastricht de 1992. Un an plus tard, soit en juin 1993, la Déclaration et le Programme d’Action de Vienne font écho à ces instruments. Tout cet arsenal, indicateurs de l’évolution du droit international, a justifié en 2008, grâce surtout aux plaidoyers des acteurs humanitaires, des militants et des organisations de défense des droits humains, l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies du Protocole facultatif se rapportant au PIDESC, entré en vigueur le 5 mai 2013, après sa 10ème ratification, celle de l’Uruguay. Le protocole a force contraignante pour les États qui en sont partie.

Cela signifie, du point de vue du droit international, qu’il renforce et augmente les obligations des États en tant que premiers garants de la protection des droits humains fondamentaux et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que même dans le cas d’une urgence humanitaire, l’État emporte la priorité et l’obligation d’apporter assistance à sa population en détresse.

Pareillement, c’est encore à l’État de s’assurer d’une gestion rationnelle, équitable et sans discrimination de l’assistance humanitaire, qu’il ne saurait d’ailleurs refuser sous peine d’être accusé, au regard du droit international, d’avoir violé les droits fondamentaux de son peuple ou son droit à l’aide humanitaire.

Voilà donc pour les instruments juridiques internationaux qui complètent d’autres instruments du DIDH, évoqués au Chapitre III, et les ordonnancements juridiques nationaux auxquels peuvent faire référence les particuliers comme les groupes victimes de la corruption dans l’assistance humanitaire. En effet, aux termes de l’Article 2 du Protocole, “Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État Partie d’un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte”. Tout cela peut se faire évidemment, comme le prévoient certains systèmes régionaux de droits humains, après épuisement des voies de recours internes. Cependant, nous devons souligner que l’État en tant que premier garant des droits et libertés mis en relief ici, doit s’assurer au cours de la procédure de ne pas déroger « aux droits reconnus à des tiers aux niveaux international ou national, en particulier le droit de l’accusé de bénéficier des garanties d’une procédure régulière tel que prévu par le droit international ». Ainsi sera respecté le principe de l’équité, critère indispensable dans la distribution d’une saine et impartiale justice.

Conclusion et recommandations

De la détresse humaine née soit d’un conflit armé, d’une catastrophe, d’une famine ou d’une pandémie, le système humanitaire a pris corps. Au nombre des finalités recherchées, il s’agit surtout pour la communauté internationale de venir en aide aux populations affectées aux fins d’alléger leurs souffrances et de leur permettre de regagner leur dignité perdue.

Par-delà ces objectifs premiers, la communauté internationale, en s’alignant sur l’article 2 du PIDESC et les principes d’humanité, cherche en outre à accompagner ces populations cibles, de manière à développer chez elles une certaine résilience et/ou plus d’indépendance par rapport à cette assistance.

Nul doute que ces résultats envisagés ne sauraient être atteints quand l’aide est mal utilisée ou déviée de sa destination initiale par des actes de corruption, comprise dans le sens retenu pour ce travail. Toutes les parties prenantes s’entendent sur ce point, la corruption, partout où elle a lieu, a des effets aussi catastrophiques que ceux d’un virus mortel. Dans le domaine de l’assistance humanitaire, mises à part les coûts ou les pertes matérielles enregistrées, il faut constamment garder en vue les pertes en termes de capital humain et les effets néfastes d’ordre psychologique ou moral de cette corruption. En effet, telle une drogue dangereuse, elle tue aussi des enfants, des femmes, des personnes handicapées, leur ravissant ainsi leurs droits fondamentaux, dont le droit à la vie.

Elle mine par ailleurs, la confiance entre donateurs et institutions, entre ONG et organisations internationales en charge de la distribution, entre donateurs et bénéficiaires de l’aide, entre donateurs et gouvernements touchés par la crise humanitaire, entre les donateurs et les bénéficiaires. Et ces derniers en estimant que leurs droits sont violés, accablent généralement, assez souvent avec raison, toutes les entités impliquées dans le processus de gestion et d’acheminement de l’aide.

La TI, en priorisant les droits des bénéficiaires, a proposé des mesures de prévention pour atténuer cette corruption. Un travail exemplaire, certes, qui mérite toute la reconnaissance de l’ensemble des acteurs qui s’investissent dans les opérations humanitaires. Cependant, on imagine que les prédateurs de l’aide ont eu largement le temps de s’adapter à ces stratégies. Car, c’est un fait, le phénomène persiste et continue malgré tout d’affecter plus particulièrement les plus pauvres, les plus démunis, les plus marginalisés qui, du point de vue du droit international, méritent justice et réparation. Mais, il n’est pas mis à leur disposition un cadre ou un mécanisme destiné à cette fin. En effet, aucun des systèmes de droits humains évoqués ici n’aborde de manière spécifique la question de la corruption dans le domaine de l’humanitaire. C’est donc une lacune que la communauté internationale doit envisager de combler sur la base des obligations de protection et de respect des droits fondamentaux énoncés dans le droit international des droits de l’homme.

S’impose alors la nécessité de développer à l’échelle nationale et/ou internationale, la volonté politique indispensable à la mise en œuvre des instruments à être consacrés à la lutte contre cette forme de corruption. On notera, comme relevé dans cette analyse, que certains instruments légaux existent. La CNUCC d’une portée universelle, est remarquable en ce sens. Toutefois, malgré la CNUCC et la CIACC, qui ne s’adresse pas d’ailleurs spécifiquement aux opérations humanitaires, les agents corrupteurs au moment même de la rédaction de ce document, continuent d’agir en toute impunité, sauf dans le cas extrême où ils deviennent les cibles ou qu’ils soient « les perdants d’une lutte politique », pour reprendre les mots du juge Wolf.

La première stratégie à envisager pourrait être l’établissement, le renforcement et la consolidation d’un cadre légal spécifique à l’assistance humanitaire incluant des mesures répressives contre cette corruption. Cet outil légal prendrait d’abord en considération la dimension des dégâts et préjudices qu’elle cause. Ensuite, il tiendrait compte du fait que les tentacules de cette corruption se sont infiltrés insidieusement dans toutes les sphères de la vie sociopolitique, juridique, économique et administrative des États comme des institutions internationales, et donc ce cadre légal n’aurait aucune peine à cataloguer la corruption dans l’humanitaire comme une violation de droit international.

Préalablement, il faudra par-dessus tout cesser de faire l’autruche et se rendre à l’évidence qu’aucun outil international contre la corruption ou autre ne prendra réellement effet dans un pays sans l’établissement d’un véritable État de droit avec toutes les implications que cela comporte. Bien que ce ne soit pas notre sujet ici, nous pouvons par un rapide clin d’œil sur la coopération internationale suggérer qu’elle soit révisée à la lumière des réalités complexes à caractère socioculturel, géopolitique, économique propres à chaque pays. Car le développement, l’État de droit, la démocratie et la bonne gouvernance ne s’importent pas.

En revanche, les droits humains sont universels et doivent s’appliquer partout sans discrimination aucune.

Dans cette perspective, il est urgent à notre avis, comme mesure juridique pour prévenir et contrôler le phénomène de la corruption dans l’aide humanitaire, que la communauté internationale, tous les systèmes de droits humains compris, s’accorde sur un outil unique, selon le modèle de la CNUCC, un instrument international spécifique. Il s’agirait d’un Pacte ou d’une Convention qui créerait des obligations juridiques contraignantes pour les États parties.

Étant donné que cette corruption constitue une violation grave et flagrante des droits de l’homme, le problème ne se circonscrit point entre les frontières d’un État. Il s’agit donc d’une préoccupation internationale. Cette Convention aurait certes pour rôle de consolider les systèmes juridiques nationaux qui l’intégreront à leurs lois internes. Mais, chacun sait que, notamment dans les pays peu développés, ces systèmes sont défaillants, rongés eux-mêmes par une autre forme de corruption. Alors, pour parer à cette éventualité, la Convention créerait deux entités.

Premièrement, elle pourrait donner un mandat à une Commission ou à un Comité de surveillance composé d’un nombre limité d’experts indépendants, de membres expérimentés d’organisations de défense des droits humains et d’institutions de la société civile forgées dans la lutte contre la corruption au niveau international, y compris Transparency International. Cette Commission fonctionnerait à peu près de la même manière que la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Toutefois, en agissant en tant qu’organe du Pacte contre la corruption dans l’aide humanitaire, cette Commission, à l’inverse du système interaméricain, n’aurait pas à recevoir des plaintes individuelles proprement dites. Il lui serait octroyé premièrement la faculté d’auto-saisine.

Cela revient à dire qu’elle jouerait un rôle de surveillance qui s’apparenterait à celui d’Amnesty International. En second lieu, la Commission aurait également à obtenir sa saisine des organisations de défense des droits humains, des organisations structurées de la société civile et d’autres institutions engagées dans la lutte contre la corruption après que celles-ci auraient au préalable reçu et estimé la pertinence de telles plaintes. Ce qui n’enlève pas la latitude à la Commission de filtrer elle-même ces plaintes à son tour.

Par conséquent, pendant ou après une opération humanitaire, la Convention proposée aurait à mandater la Commission, chargée de recevoir les plaintes, en vue d’effectuer subséquemment des enquêtes destinées à recueillir des éléments de preuve pertinents contre les auteurs, les individus, les groupes, les fonctionnaires, les organisations, les institutions nationales et internationales responsables de ces torts dus à leurs actes de corruption. Cette procédure déterminerait si l’affaire, suivant sa dimension et/ou sa gravité doit passer par les tribunaux nationaux, ou devrait être portée directement, en tant que crime de droit international, devant la CPI dont ce type de crime relève. Sinon, l’affaire pourrait être portée devant ce qui est appelé à être une seconde création de la Convention, une « Cour pénale internationale contre la corruption dans les opérations humanitaires ».

Comme effet de la compétence de la Cour, avec la coopération des États parties, l’extradition des personnes trouvées fautives serait envisageable. Quant aux décisions de cette Cour, en plus de ses propres règles qui seraient définies dans une Charte distincte, elles s’appuieraient évidemment sur les outils existants au niveau du droit international en la matière, mais préalablement sur la Convention qui l’aura créée.

A défaut de mettre en place cette structure, par rapport à l’absence et l’insuffisance d’instruments juridiques internationaux adressant spécifiquement le phénomène, d’autres choix s’offrent à la communauté internationale. Du fait que les bénéficiaires cibles sont devenues doublement victimes, à la fois de la catastrophe et des actes de corruption dans la gestion de l’aide, la communauté internationale réunie au sein de l’ONU peut trouver des stratégies pour utiliser, par exemple en l’adaptant au contexte, l’un des outils ou mécanismes internationaux existants. Dans la même ligne d’idées, si l’on veut écarter la création d’une Commission pour obtenir la saisine, la communauté des États pourrait adapter soit la CNUCC, soit leurs propres outils juridiques internes pour qualifier cette corruption de crime de droit international. Puis, aux termes d’un protocole d’accord, qui respecterait les principes et normes de la coopération internationale, les États créeraient ainsi des possibilités de recours aux Cours internationales, toujours avec la possibilité d’extrader les individus sur lesquels pèsent ces accusations. Tout cela, pour permettre aux bénéficiaires de l’aide, victimes des actes de corruption, d’obtenir justice et réparation.

Certes, cette brève étude et les recommandations qui viennent d’être formulées ont leurs limites. Du moins, elles ont le mérite de soulever le débat, d’ouvrir la brèche vers une analyse plus approfondie et la sensibilisation des acteurs intéressés à la question. Comme Stephan Hessel, l’un des témoins de la rédaction de la DUDH, la communauté internationale indignée, en tant que témoin permanent de cette horrible violation des droits fondamentaux des individus que représente la corruption dans l’assistance humanitaire, doit apprendre à ne pas transiger sur ce méfait. Toutefois, elle aura à veiller à ce que la justice qu’elle sollicitera de l’un des mécanismes internationaux prévus à cet effet, reflète, dans un souci d’équité, les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance qui caractérisent l’action humanitaire.

Auteur : Maître Yvon Janvier

Avocat, Professeur de droit et Chercheur en droits humains

Pour lire ce mémoire de recherche en entier et trouver toutes les sources : https://www.academia.edu/51770750/La_Corruption_dans_laide_Humanitaire