Depuis son indépendance en 1804, Haïti voit sa souveraineté et son développement entravés par des ingérences politiques, économiques et culturelles. Cet article explore comment les dettes, les interventions étrangères et un récit falsifié ont créé un contexte dysfonctionnel dans lequel Haïti est dépeint comme un État victime qui justifie toujours plus d’interventions internationales en masquant la responsabilité des puissances étrangères dans la création ou le maintien de ces conditions.

A savoir avant de lire

La situation en Haïti est grave.

Comment le peuple haïtien peut-il être privé de sa souveraineté, de son identité et de sa dignité en toute impunité ? Comment peut-on regarder le pays sombrer les bras croisés avec des vagues excuses ? Comment les médias peuvent-ils taire ou falsifier la vérité ?

La réalité du peuple haïtien questionne la notion même d’humanité.

Malgré les conditions difficiles, des femmes et des hommes courageux agissent chaque jour pour que le pays résiste et se développe malgré tout. Vous pouvez voir des exemples dans les parties interviews et projets de ce site. Les articles exposent de façon factuelle la réalité en Haïti. Les interviews et les projets apportent des pistes de solution ainsi qu’une vision nuancée d’Haïti.

Sommaire

L’ingérence américaine

« Le pouvoir ne sert que si vous voulez faire quelque chose de négatif, sinon, l’amour est suffisant pour faire tout le reste. » (Charlie Chaplin)

L’ingérence américaine en Haïti a commencé il y a plus d’un siècle.

- Quel est l’objectif de ce protectorat informel qui n’apporte pas d’impact structurel positif pour le développement du pays ?

- Par quel mécanisme cette ingérence se maintient-elle malgré son illégitimité ?

- Qui a voté et continue de voter pour cela ? Quels sont les acteurs décisionnaires ?

- Quels sont les enjeux ?

Ce sont des questions importantes à se poser pour comprendre la situation en Haïti.

L’ingérence étrangère en Haïti telle que nous la connaissons actuellement a sans doute commencé dans le cadre des politiques interventionnistes du début du 20e siècle avec l’invasion américaine qui a débuté le 28 juillet 1915. Au total, 2 à 3 milles soldats américains ont débarqué à Port-au-Prince sous les ordres du président Woodrow Wilson. Les États-Unis, craignant une perte de contrôle dans la région face aux puissances européennes et cherchant à protéger leurs intérêts économiques, ont décidé d’intervenir militairement.

James Weldon Johnson, un leader afro-américain qui a milité pour l’auto-détermination d’Haïti, détaille comment la National City Bank, aujourd’hui Citigroup, a fait pression sur les États-Unis pour envoyer ces forces militaires en Haïti en 1915, pour prendre le contrôle des finances du pays.

L’occupation a duré jusqu’au 1er août 1934, avec une administration directe par les États-Unis par la suite, qui ont contrôlé les finances, les douanes et l’armée haïtienne via un traité imposé en 1916 dont voici les clauses principales :

- Les États-Unis ont obtenu le droit de gérer les finances haïtiennes, y compris la collecte des douanes, via un receveur général américain.

- Création de la Gendarmerie d’Haïti (plus tard appelée Garde d’Haïti), une force militaire et policière sous commandement américain.

- Les États-Unis se sont vu accorder un droit de veto sur les décisions politiques haïtiennes, notamment en matière de politique étrangère.

- Le traité donnait également aux États-Unis le droit d’intervenir militairement pour maintenir l’ordre.

Impact

Ce traité a formalisé l’occupation américaine et a permis aux États-Unis de maintenir un contrôle direct sur les institutions haïtiennes jusqu’à la fin officielle de l’occupation le 1er août 1934. Même après, les États-Unis ont continué à exercer une influence financière sur Haïti jusqu’en 1947, date à laquelle Haïti a remboursé ses « dettes » sous supervision américaine.

L’article ci-dessus publié en 1920 dans le Monitor relate des allégations graves concernant les exactions commises par les forces américaines en Haïti. Selon le journal, des sources haïtiennes affirment que des Marines américains ont tué environ 3 000 Haïtiens de manière impitoyable lors d’opérations militaires. Ces violences sont attribuées à des unités comme les Haitian Gendarmerie et les Wilson Volunteer Scouts, des forces locales sous commandement américain.

Les conditions en Haïti et les abus potentiel ont déclenché une enquête du Congrès américain sur ces allégations. L’article fait référence à un appel de citoyens haïtiens influents, qui demandent justice et dénoncent les atrocités commises sous l’occupation. Parmi les accusations, il est question de l’exécution sommaire de prisonniers haïtiens.

L’article critique également l’administration américaine, notamment le président Woodrow Wilson, pour avoir maintenu l’occupation malgré les rapports sur ces violences. Il évoque une lettre ouverte de citoyens haïtiens demandant l’intervention de figures comme James Weldon Johnson, leader afro-américain qui a milité pour l’auto-détermination d’Haïti, pour enquêter sur les conditions en Haïti.

L’histoire de l’ingérence américaine en Haïti est longue et les historiens sont plus à même de l’analyser. Mais voici un aperçu non exhaustif des principales interventions.

Ingérence par l’humanitaire

Pendant l’occupation américaine et les décennies suivantes, l’ingérence américaine était principalement militaire, économique ou politique.

A partir de 1994, l’opération Uphold Democracy marque un tournant dans l’approche américaine envers Haïti.

Après le coup d’État de 1991 contre Jean-Bertrand Aristide, les États-Unis ont déployé environ 20 000 soldats pour restaurer Aristide au pouvoir. Cette intervention, bien que militaire, incluait une composante humanitaire importante : distribution d’aide alimentaire, soins médicaux d’urgence, et reconstruction d’infrastructures de base dans les zones affectées par la répression de la junte.

Cette opération a établi un précédent où les interventions américaines en Haïti intégraient des objectifs humanitaires pour légitimer leur présence.

Par la suite, les catastrophes naturelles étant un facteur d’amplification, les États-Unis ont continué à fournir une aide humanitaire via des ONG financées par le gouvernement, dont USAID, ciblant la santé, l’éducation et l’agriculture. Cette aide était souvent conditionnée à des réformes économiques néolibérales de privatisations et d’ouverture au marché américain.

Marqueurs de l’ingérence humanitaire

- Conditionnalité de l’aide : L’aide humanitaire a été liée à des réformes économiques ou politiques favorables aux États-Unis comme par exemple. la privatisations post-1994 et le soutien à des gouvernements alignés sur Washington.

- Contrôle des opérations : Avec la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH), les États-Unis ont pris des rôles de leadership dans la coordination de l’aide en 2010, limitant l’autonomie haïtienne dans la gestion des crises.

- Objectifs géopolitiques : L’aide visait à stabiliser Haïti pour prévenir l’immigration vers les États-Unis et contrer l’influence d’autres puissances, plutôt que de répondre uniquement aux besoins humanitaires.

Une des raisons pour lesquelles la plupart des projets humanitaires ne sont pas pérennes, est qu’au lieu d’agir sur le contexte afin d’aider les haïtiens à reprendre leur souveraineté, la coopération au développement et l’aide humanitaire travaillent sur les problèmes générés par le contexte dysfonctionnel installé par l’ingérence. Une aide conçue et mise en oeuvre de cette façon n’a pas d’impact structurel positif car elle est conçue pour maintenir la dépendance et non pour développer Haïti. Par exemple, après le tremblement de terre de 2010, moins de 1 % des fonds d’urgence a été donné au gouvernement haïtien pour les institutions publiques, renforçant la dépendance aux ONG étrangères.

Pour illustrer cela, si on observe dans quel secteur est investi l’argent de la coopération au développement, on remarque qu’en 2019, alors que l’insécurité était déjà présente et que la situation était déjà instable, le secteur de la paix et de la sécurité est sous-représenté. Les institutions qui contrôlent ces budgets ne semblent pas anticiper les évènements. Comment des professionnels du développement peuvent-ils envisager de développer des projets d’éducation ou de santé dans un pays que l’insécurité ravage ? (Voir interview de Daphkar Compère sur l’éducation en Haïti dans le contexte de la guerre des gangs).

Ce qui pourrait renforcer structurellement Haïti et le peuple haïtien est sous-représenté : environnement, infrastructures, gouvernance, sécurité. Comment un pays peut-il se développer si ces éléments ne sont pas une priorité ? Il est étonnant de constater que les secteurs les mieux représentés, à savoir, santé, aide humanitaire et éducation, sont ceux qui répondent à des crises créées par l’inaction sur les infrastructures et la sécurité ainsi que par un environnement non adapté. Malgré des ressources importantes pour réfléchir à ce genre de question et apporter des réponses innovantes et durables, la dépendance, l’impunité, la corruption, la violence, et le chaos subsistent. Le peuple haïtien est en droit de se demander si ces institutions sont légitimes et compétentes.

Selon les données de 2023 de l’OCDE, l’USAID, le Canada, l’OCHA/ONU, le PAM et l’UNICEF, le montant total estimé de l’APD pour Haïti en 2023 est entre 230 et 250 millions USD dont les principaux donateurs sont les États-Unis via l’USAID, le Canada, la France et le secteur multilatéral (ONU, PAM, etc.).

L’exemple ci-dessus est un parmi tant d’autres car cette dynamique dure depuis de nombreuses années. L’enjeu principal pour les puissances étrangères n’est-elle pas de maintenir le « chaos » pour justifier leur présence, tout en évitant des solutions qui donneraient plus d’autonomie aux Haïtiens ?

Selon Frédéric Thomas, chercheur au CETRI, l’ingérence se maintient par un « narratif falsifié » : la communauté internationale présente Haïti comme un État victime des gangs, justifiant des interventions internationale. Ce narratif masque la responsabilité des puissances étrangères dans la création de ces conditions, notamment via le soutien à des élites corrompues.

Que peut faire le peuple haïtien contre :

- l’ingérence de puissances comme les Etats-Unis, la banque mondiale ou l’ONU,

- la puissance des médias qui taisent ou falsifient la vérité,

- l’avidité de sa classe dirigeante ?

Ce narratif doit changer. Le système de la coopération au développement et de l’humanitaire doit passer à un autre paradigme.

Dans cet interview, Frédéric Thomas, expert politique, donne des informations sur le processus d’ingérence.

« La dépendance d’Haïti envers la communauté internationale date-t-elle du séisme de 2010 ?

Non, depuis la fin des années 80 le pays dépend très largement de la communauté internationale. Actuellement, le budget de l’État provient à 60% de l’aide financière extérieure. Cette situation s’explique à la fois par la forte exposition du pays aux catastrophes naturelles et par sa proximité géographique et politique avec les États-Unis. Haïti est touché, en moyenne, tous les deux ans par un cyclone. Depuis 2004 et le départ du président Jean-Bertrand Aristide après un coup d’État, les Casques bleus des Nations unies sont présents dans le pays.

Est-ce que cette forte présence d’ONG et de l’ONU dans le pays a permis d’améliorer les conditions de vie des habitants ?

Pas réellement, car il n’y a pas de coordination entre ces différents acteurs. En Haïti, le problème est qu’il n’y a pas de structures d’État qui tiendraient des programmes sociaux sur le long terme. Il y a, au contraire, une déresponsabilisation de l’État par ces organisations internationales qui mènent des programmes d’urgence en se substituant aux autorités. S’ajoute à cela la présence du choléra depuis fin 2010 dans le pays. Plusieurs études internationales ont prouvé que ce sont les Casques bleus népalais qui l’ont introduit involontairement, quand des déchets de toilettes ont été déversés dans une rivière. Jusqu’à il y a quelques semaines, l’ONU n’avait jamais reconnu sa responsabilité. »

Pour comprendre comment des pays perdent leur souveraineté

Quatre moyens puissants de déstabilisation

Un exemple d’ingérence politique : Intervention dans les élections post séisme de 2010-2011

Après le séisme de 2010, les élections présidentielles et législatives ont été organisées dans un climat chaotique, avec des accusations de fraude massive.

Cette nouvelle ingérence politique a eu comme conséquences de miner la confiance du peuple haïtien dans le processus électoral. Les élections suivantes (2015-2016) ont été marquées par une faible participation (18 %) et des irrégularités.

Un rapport du Center for Economic and Policy Research (CEPR, 2011) examine le rôle controversé de l’Organisation des États américains (OEA) dans les élections présidentielles haïtiennes de 2010-2011, affirmant que son intervention a dépassé la simple observation électorale pour devenir une ingérence politique. Après le premier tour de l’élection le 28 novembre 2010, marqué par des irrégularités (plus de 12 % des procès-verbaux manquants ou non comptabilisés), l’OEA a envoyé une mission d’experts pour analyser les résultats. Cette mission, sans procéder à un recomptage complet ni à une analyse statistique rigoureuse, a recommandé de modifier les résultats initiaux en éliminant Jude Célestin (deuxième) au profit de Michel Martelly, favori de Washington. Ce dernier est un musicien et chanteur de musique populaire en Haïti sans aucune expérience politique. Ainsi, alors qu’il était troisième, il a été placé au second tour contre Mirlande Manigat.

La pression internationale, notamment des États-Unis, a forcé Haïti à accepter cette recommandation. Hillary Clinton, alors secrétaire d’État, a menacé de couper l’aide si les recommandations de l’OEA n’étaient pas suivies.

Le rapport conclut que cette intervention, qui a conduit à l’élection de Martelly en 2011, reflète une politisation de l’OEA, compromise par l’influence de Washington. Il soulève des questions sur son impartialité comme arbitre électoral dans l’hémisphère et plaide pour une alternative régionale, comme la CELAC (Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes), créée en 2010 sans les États-Unis ni le Canada, pour garantir une démocratie indépendante de l’ingérence américaine.

Un mécanisme de l’ingérence économique

Pour mieux comprendre la réalité des pays dit en voie de développement que personnellement je nomme « pays dont le développement est empêché pour le profit de certains acteurs sans scrupules », voici le documentaire tiré du livre La stratégie du choc de Naomi Klein dans lequel elle soutient que le capitalisme de marché libre s’est répandu à l’aide de chocs et de crises, souvent violents, pour faire accepter des politiques impopulaires.

Cette auteure présente le capitalisme de choc et affirme que les politiques néolibérales, telles que la déréglementation, la privatisation et les coupes dans les dépenses publiques, sont souvent mises en œuvre pendant ou immédiatement après des chocs majeurs, tels que des guerres, des catastrophes naturelles ou des crises économiques. Ces moments de désorientation collective permettent aux décideurs d’imposer des réformes radicales rapidement, avant que le public ne puisse pleinement comprendre ou s’opposer à leurs conséquences .

Elle expose le rôle de l’École de Chicago, en particulier les idées de Milton Friedman, dans le développement et la promotion de cette stratégie. Friedman et ses disciples ont préconisé l’utilisation de crises comme des opportunités pour mettre en œuvre des réformes de libre marché, arguant que seul un choc pouvait briser la résistance à ces changements.

Son livre pointe également le mode d’action de la CIA et la façon dont certaines institutions déstabilisent et contrôlent les pays, notamment elle mentionne le soutien des États-Unis et de la CIA au coup d’État de Pinochet au Chili pour instaurer des politiques inspirées de l’école de Chicago de Milton Friedman. Elle y décrit aussi des alliances systémiques entre gouvernements, élites économiques, institutions internationales (comme le FMI) et groupes d’intérêts privés pour imposer des politiques néolibérales lors de crises contre la volonté des peuples.

Naomi Klein examine plusieurs études de cas où la stratégie du choc a été utilisée. Il s’agit notamment du Chili après le coup d’État de Pinochet, de la Russie après la chute du communisme, de la crise financière asiatique de la fin des années 1990 et de la Nouvelle Orléans après l’ouragan Katrina. Dans chaque cas, elle affirme que les crises ont été exploitées pour faire avancer les intérêts des entreprises et mettre en œuvre des politiques qui profitent à une minorité au détriment de la majorité.

L’analyse de Naomi Klein explique ce qu’il y a derrière le mot « démocratie » dans les médias. Quand ils parlent de « menace à la démocratie», « mesures pour maintenir la démocratie », « pays anti-démocratique », etc. Elle soutient que, selon certains promoteurs de cette doctrine, la démocratie et le néolibéralisme se soutiennent mutuellement. Or, d’après son analyse et ses recherches, l’imposition de politiques néolibérales s’est toujours faite dans la peur et le sang par des coups d’État, l’élimination de l’opposition, ou l’imposition d’un état d’urgence. Elle cite en exemple les dictatures de Pinochet au Chili et de Soeharto en Indonésie, ainsi que les libéralisations après la chute du bloc de l’Est en Pologne et en Russie, le gouvernement de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et la fin de l’apartheid en Afrique du Sud.

Naomi Klein appelle à une résistance et à la création d’alternatives en soulignant l’importance de la résistance populaire et des mouvements sociaux pour contrecarrer la stratégie du choc. Elle soutient que la sensibilisation et l’organisation sont essentielles pour se défendre contre l’imposition de politiques néolibérales en temps de crise.

Concernant Haïti

Quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, Naomi Klein a appliqué sa théorie à cette situation. Elle souligne qu’après cette catastrophe, certains ont immédiatement cherché à tirer profit de la situation en proposant des réformes économiques. Elle a publié plusieurs articles dont « Haiti Disaster Capitalism Alert: Stop Them Before They Shock Again« .

Elle développe son analyse dans cette interview publiée sur Democracy Now.

D’après cette auteur, The Heritage Fondation a été l’un des principaux défenseurs de l’exploitation de la catastrophe pour faire passer des politiques impopulaires pro-entreprises. Dans un article publié le 13 janvier 2010 dans The daily Signal, un jour après le tremblement de terre, cette organisation a commencé à faire pression pour leurs réformes économiques et politiques. La citation suivante a été rapidement retirée par The Heritage Foundation et remplacée par une citation plus diplomatique, mais leur premier message est révélateur :

“En plus de fournir une assistance humanitaire immédiate, la réponse des États-Unis au tremblement de terre tragique en Haïti offre des opportunités pour remodeler le gouvernement et l’économie d’Haïti, ainsi que pour améliorer l’image publique des États-Unis dans la région. »

L’invasion américaine de 1915 suit également son modèle.

Le choc : Entre 1911 et 1915, sept présidents ont été assassinés ou renversés en Haïti dont deux assassinés en juillet 1915 la veille du débarquement des Marines.

Réformes radicales : traité de 1916 dans lequel les États-Unis ont obtenu 1. le droit de gérer les finances haïtiennes, 2. une force militaire et policière sous commandement américain, 3. le droit de veto sur les décisions politiques haïtiennes, 4. le droit d’intervenir militairement pour maintenir l’ordre.

Elimination de l’opposition : Les Cacos étaient un groupe de paysans armés, issus des zones rurales qui s’opposaient à l’occupation américaine. L’assassinat de leur leader, Charlemagne Péralte, pendant la révolte des Cacos en 1919 est un moment clé de l’occupation américaine d’Haïti. Ces évènements sont présentés comme un moment de résistance héroïque face à une occupation oppressive, mais aussi comme un exemple de la brutalité coloniale américaine.

L’ingérence économique en Haïti

Dans ce premier exemple, Frédéric Thomas, expert politique, montre comment la libéralisation a appauvri les paysans haïtiens. Cela a eu des répercussions sur l’ensemble du fonctionnement de la société haïtienne car cela a accentué l’exode rurale, augmenté les bidonvilles.

« Le 10 mars 2010, Bill Clinton fit son autocritique par rapport aux politiques de libéralisation du riz mises en place, en 1994, sous la pression des États-Unis. Les tarifs douaniers du riz furent diminués de 35% à 3%. Plutôt que de laborieusement produire leur propre alimentation sur des parcelles toujours plus petites, ne valait-il pas mieux, pour les paysans haïtiens, de travailler dans les zones franches ? Grâce à leurs salaires, ils pourraient acheter le riz en provenance du géant agricole américain. Une opération win-win.

La prophétie ne s’est réalisée que partiellement. Les Haïtiens achètent en effet du riz importé, abondant sur le marché. Mais les emplois se sont volatilisés, l’insécurité alimentaire s’est accrue, et le pays s’est un peu plus enfoncé dans la dépendance. Ce que Clinton reconnaissait, en disant que cela n’avait pas marché, que ce fut une erreur. Cela a bénéficié aux fermiers nord-américains, mais pas aux paysans haïtiens, mis dans l’incapacité de nourrir leur famille à cause d’une telle politique. Cette prise de conscience est sans conséquence, et les mêmes politiques se poursuivent.

Clinton « découvrait » incidemment qu’il y a des intérêts divergents, qui peuvent même s’opposer. On parle de développement, comme on parle de pauvreté, pour taire les inégalités, fermer les yeux sur les dynamiques antagonistes des acteurs. « On a affaire à des pirates, pas à des entrepreneurs sociaux », affirme Yannick Étienne, dirigeante syndicale de Batay ouvrièr, à propos des multinationales du textile. Seul les intéresse l’accès le plus direct et au moindre coût au marché nord-américain… Quant à la bourgeoisie compradore haïtienne, elle cherche à maximiser ses profits, sans rien investir, et sa domination repose sur une économie de rente, et la subordination du pays au marché international. » (Frédéric Thomas, Haïti : répliques de la catastrophe néolibérale).

Dans ce deuxième exemple, le journaliste explique qu’en 2008 ou 2009, Hillary Clinton s’est opposée à l’augmentation du salaire minimum en Haïti en faisant pression sur le gouvernement haïtien et les conséquences sur l’aggravation de la pauvreté.

Il explique également comment la fondation Clinton a blanchi des fonds après le tremblement de terre de 2010 en fournissant comme aide humanitaire du matériel défectueux d’un fournisseur qui a avait été condamné aux Etats-Unis après le passage de l’ouragan Katrina.

Après le séisme de 2010 en Haïti, Bill Clinton, envoyé spécial de l’ONU, et Hillary Clinton, secrétaire d’État, ont coordonné l’aide via la Fondation Clinton et l’Interim Haiti Recovery Commission (IHRC), co-présidée par Bill Clinton. La Fondation Clinton a levé environ 30 millions de dollars, tandis que l’IHRC gérait des milliards promis pour la reconstruction, mais leur gestion a été critiquée.

La Fondation Clinton a été particulièrement critiquée pour avoir blanchi des fonds sous couvert d’aide humanitaire et détourné l’aide au profit d’intérêts étrangers.

- Elle a choisi du matériel défectueux fournis par un entrepreneur américain condamné aux États-Unis.

- Le projet Caracol, financé à 300 millions de dollars, n’a créé que 5 000 emplois contre 60 000 promis.

- D’autres initiatives, comme l’hôtel Marriott, ont favorisé des donateurs privés.

Cette gestion défaillante ajoutée à un manque de coordination des actions, a lésé les Haïtiens, a créé un environnement chaotique, et a également ouvert la voie à de graves abus.

Ingérence culturelle et médiatique

L’ingérence culturelle trouve ses racines dans la colonisation française qui a imposé le français comme langue officielle et vecteur de l’élite. Bien que le créole haïtien soit parlé par la quasi-totalité de la population, cette domination linguistique perdure dans les médias, l’éducation et les institutions, créant une fracture entre une minorité francophone influente et la majorité créolophone. Les contenus médiatiques en français, souvent importés ou inspirés de modèles occidentaux, marginalisent les expressions culturelles locales en créole, renforçant une hiérarchie culturelle héritée de l’époque coloniale.

Actuellement, les réseaux sociaux et les plateformes de médias virtuelles, tendent à uniformiser les goûts et les pratiques culturelles.

Le rôle des médias

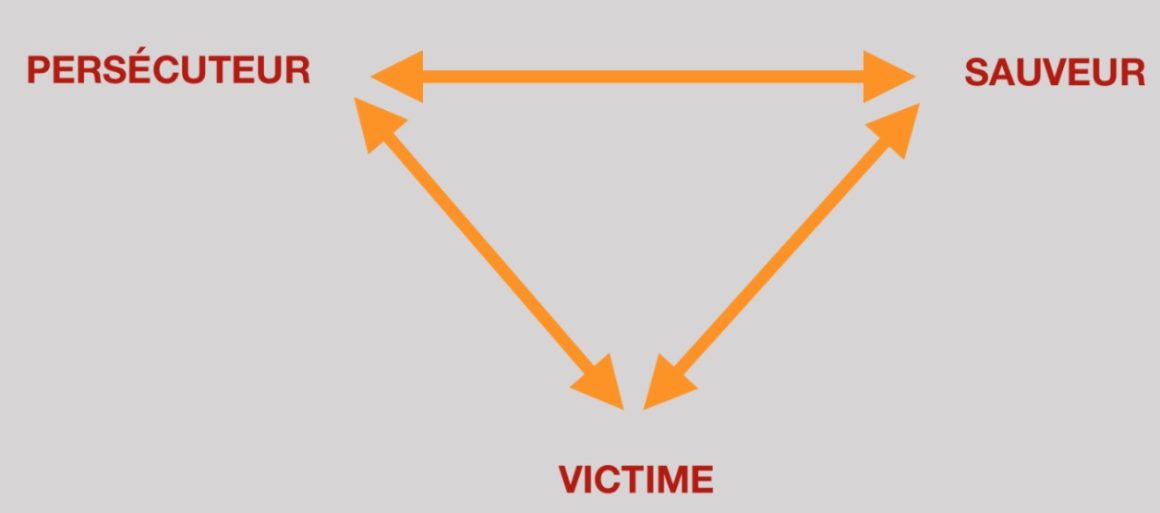

L’ingérence se maintient par un narratif falsifié. Souvent réduit à des images de pauvreté, de violence ou de catastrophes naturelles, le pays est dépeint de façon unidimensionnelle comme une victime, occultant sa richesse culturelle et historique ainsi que tous les autres aspects. Les besoins du triangle infernal de Karpman – victime, bourreau, sauveur – sont entretenus et même valorisés chez tous les acteurs. Ce qui rend le contexte toujours plus dysfonctionnel et le peuple haïtien de moins en moins souverain. Ce narratif masque la responsabilité des puissances étrangères dans la création de ces conditions et les conséquences profondes sur le pays, tant sur le plan politique, social qu’économique et culturel.

- Légitimation des interventions étrangères En présentant Haïti comme une victime, ce narratif justifie des interventions internationales répétées (militaires, humanitaires ou économiques). Ces interventions, souvent présentées comme altruistes, renforcent la dépendance d’Haïti envers l’extérieur et minent sa souveraineté. Elles créent un cercle vicieux où le pays est maintenu dans un état de fragilité pour perpétuer cette « assistance ». Haïti est victime de ses « sauveurs ».

- Occultation des responsabilités historiques et actuelles Ce récit victimisant masque les responsabilités des puissances étrangères dans les problèmes structurels d’Haïti. Par exemple, la dette imposée par la France en 1825, l’occupation américaine de 1915-1934, ou encore le soutien à des dictatures comme celle des Duvalier ont contribué à l’instabilité chronique et à l’appauvrissement du pays. En évitant ces vérités, le narratif protège les intérêts des anciennes puissances coloniales et impérialistes, tout en détournant l’attention des mécanismes néocoloniaux encore à l’œuvre, comme l’exploitation économique.

- Renforcement des élites corrompues La communauté internationale s’appuie souvent sur des élites locales corrompues pour mettre en œuvre ses politiques. Cela implique d’un côté la canalisation de l’aide internationale via les élites, le soutien politique aux régimes corrompus, l’alliance économique avec les oligarques locaux et de l’autre côté, l’aggravation des inégalités sociales, la marginalisation des initiatives populaires, la perte de confiance dans les institutions.

- Perte d’autonomie de la population haïtienne Les solutions venues de l’extérieur sont privilégiées, tandis que les mouvements sociaux, les organisations communautaires ou les savoirs traditionnels sont marginalisés, freinant l’émergence d’une autonomie politique et économique.

- Perpétuation de la dépendance économique Le narratif victimisant légitimise une aide internationale qui enferme le pays dans une dépendance économique structurelle. Les fonds mal gérés, les priorités imposées de l’extérieur et l’exclusion des acteurs locaux maintiennent une économie de survie, comme en témoignent les échecs post-2010. Cette dépendance renforce la perception que les haïtiens sont incapables de s’autogérer, légitimant encore plus l’ingérence et empêchant un développement autonome porté par la population elle-même.

- Distorsion de l’identité et de la mémoire collective Sur le plan culturel, ce narratif déforme la mémoire historique d’Haïti, le premier pays à abolir l’esclavage et à conquérir son indépendance face à une puissance coloniale en 1804. En insistant sur la victimisation d’Haïti, ce narratif occulte des questions qui concernent l’humanité.

Une logique d’opportunisme face à un pays affaibli

Pour mieux comprendre à quoi ressemble la corruption et les actions des organisations et institutions internationales sur le terrain en Haïti, Thimothy Schwartz, docteur en anthropologie, explique les enjeux et impacts dans son livre Mascaraide en Haïti : l’histoire réelle des missions chrétiennes, des orphelinats, de la fraude et du trafic de drogue. Il démystifie les illusions de la charité internationale.

Il propose une analyse critique de l’industrie de l’aide humanitaire en Haïti. Il explore les dessous des missions chrétiennes, des orphelinats et des organisations non gouvernementales (ONG) internationales, révélant un système où la charité sert souvent de façade à des pratiques douteuses, voire frauduleuses. Schwartz met en lumière comment l’aide alimentaire, les initiatives religieuses et les structures d’orphelinats, bien qu’affichant des intentions altruistes, contribuent parfois à perpétuer la pauvreté, l’insécurité économique et des comportements jugés « irrationnels » par certains observateurs (comme les familles nombreuses ou la dépendance à l’aide).

L’auteur aborde également des sujets graves comme le trafic de drogue et la corruption, qui s’entrelacent avec ces dynamiques d’aide internationale. À travers une combinaison d’observations de terrain, de récits personnels et d’analyses socio-économiques, Schwartz dénonce les dérives d’un système où les Haïtiens deviennent, selon lui, des « marionnettes » entre les mains de décideurs étrangers. Le livre offre une perspective lucide sur les échecs de l’aide humanitaire et ses impacts réels sur la population haïtienne.

Plus les haïtiens et le monde sauront la vérité, plus Haïti sera libre !

La libération de l'esclavage - Ile de Gorée, Sénégal

A quoi sert toute cette corruption ?

Lisez nos analyses sur la géopolitique pour comprendre les enjeux.

La Corruption dans l’aide Humanitaire en Haïti

Dans les situations de crise, l’aide humanitaire, bien que cruciale, est souvent gangrénée par la corruption. Détournements de fonds, surfacturations et abus de pouvoir sont fréquents. À travers une analyse approfondie, cet article, extrait d’un mémoire de recherche de Maître Yvon Janvier, avocat spécialiste des droits humains, explore les mécanismes qui compromettent l’efficacité de cette aide. Avec un regard particulier sur […]

Le trafic d’enfants en Haïti

Le trafic d’enfants prospère sur la pauvreté, l’instabilité et des institutions défaillantes. Travail forcé, exploitation sexuelle et trafic d’organes touchent des milliers d’enfants chaque année. Haïti, comme pays source, y est confronté également. Cet article analyse les causes profondes de ce fléau, examine le rôle de l’ingérence étrangère et de la corruption, et met en […]

Quelle est la place d’Haïti dans le paysage géopolitique ?

Haïti, ancienne Perle des Antilles, est marquée par une misère issue de choix politiques et stratégiques. Cet article retrace l’impact des ingérences étrangères sur l’instabilité du pays. Il analyse les mécanismes de corruption liés à la coopération internationale, qui amplifient les défis plutôt que de les résoudre, et éclaire les dynamiques géopolitiques qui façonnent la […]

Pourquoi les outsiders séduisent l’électorat haïtien ?

En novembre 2025, un débat enflamme les réseaux sociaux haïtiens. Au cœur de la polémique : Ernest Muscadin, commissaire du gouvernement à Miragoâne, une ville du sud d’Haïti. Cet homme de loi, devenu populaire pour ses méthodes très controversées mais efficaces contre les gangs armés, est soudainement propulsé comme potentiel candidat présidentiel. Un sondage informel […]