Haïti, ancienne Perle des Antilles, est marquée par une misère issue de choix politiques et stratégiques. Cet article retrace l’impact des ingérences étrangères sur l’instabilité du pays. Il analyse les mécanismes de corruption liés à la coopération internationale, qui amplifient les défis plutôt que de les résoudre, et éclaire les dynamiques géopolitiques qui façonnent la situation actuelle d’Haïti.

A savoir avant de lire

La situation en Haïti est grave.

Comment le peuple haïtien peut-il être privé de sa souveraineté, de son identité et de sa dignité en toute impunité ? Comment peut-on regarder le pays sombrer les bras croisés avec des vagues excuses ? Comment les médias peuvent-ils taire ou falsifier la vérité ?

La réalité du peuple haïtien questionne la notion même d’humanité.

Malgré les conditions difficiles, des femmes et des hommes courageux agissent chaque jour pour que le pays résiste et se développe malgré tout. Vous pouvez voir des exemples dans les parties interviews et projets de ce site. Les articles exposent de façon factuelle la réalité en Haïti. Les interviews et les projets apportent des pistes de solution ainsi qu’une vision nuancée d’Haïti.

Sommaire

Pour poser le contexte

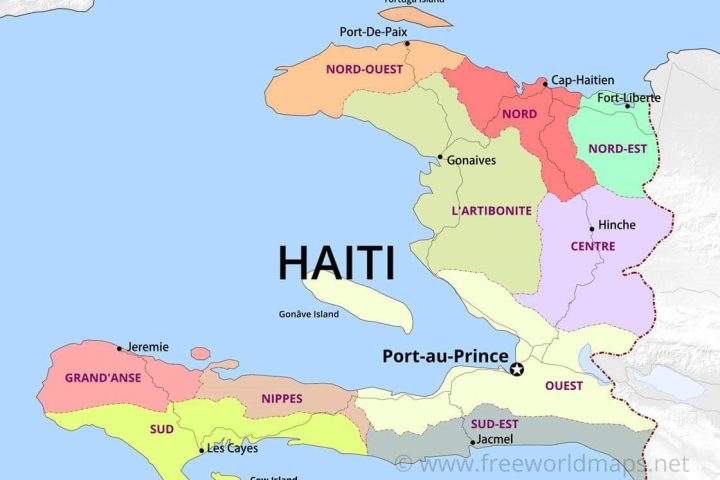

Le nom Haïti ou Ayiti Kiskeya Boyo en créole, est hérité des premiers habitants de l’île, les indiens Arawaks et les Taïnos. Certains disent qu’il signifie Haute Terre, d’autres le traduisent par Terre Montagneuse.

Haïti fait partie de l’archipel des grandes Antilles, à côté de Cuba et de la Floride. Un endroit hautement stratégique.

Saviez-vous qu’Haïti était considérée comme la Perle des Antilles par l’Occident pendant la colonisation et dans les années 60 par l’industrie du tourisme ?

Saviez-vous qu’Haïti était quasi en autosuffisance pour la production des denrées de base jusque dans les années 70 ?

Ces informations sont importantes car elles montrent un déclin de la situation d’Haïti fin du siècle dernier.

De fait, selon les données de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et les estimations du Programme alimentaire mondial (PAM), les statistiques montrent que Haïti produisait environ 80 % de son riz encore dans les années 1970, avant une chute drastique due aux importations. L’autosuffisance alimentaire s’effondre dans les années 80 sous Jean-Claude Duvalier et après sa chute en 1986. Sous la pression des institutions internationales (FMI, Banque mondiale), les politiques de libéralisation comme la réduction des tarifs douaniers sur le riz (de 50 % à 3 % en 1987) sont imposées à la population haïtienne. Les importations en masse de riz américain sur le marché haïtien ont eu un impact majeur sur les agriculteurs locaux rendant la culture locale non compétitive et participant à la paupérisation de tout le pays.

Haïti importe désormais plus de 60 % de ses besoins alimentaires, dont plus de 75 % de son riz. Les denrées de base comme le manioc ou les haricots sont encore produites localement, mais en quantités insuffisantes pour nourrir la population.

Notre travail d’information pose quelques éléments d’analyse qui permettent de faire des liens et ainsi avoir une vue d’ensemble.

Quelques chiffres pour se situer

La façon dont la communauté internationale traite Haïti est le résultat de la négligence des dirigeants haïtiens. (François Nau, 2013)

Ce qui est dit officiellement, c’est qu’Haïti est le pays le plus pauvre de la région Amérique latine et Caraïbes et parmi les pays les plus pauvres du monde. D’après les données de la Banque Mondiale, en 2020, le pays a un indice de développement humain le classant 170 sur 189 pays. L’enquête sur la pauvreté de 2012, informe que sur une population d’environ 11 millions, plus de 6 millions d’haïtiens vivent en-dessous du seuil de pauvreté, et plus de 2,5 millions se trouvent en-dessous du seuil de pauvreté extrême. Haïti est le seul état du continent américain à faire partie du groupe des pays les moins avancés (PMA, classement ONU).

La récente succession de crises, la pandémie de COVID19, l’assassinat du président Jovenel Moïse et le tremblement de terre d’août 2021 a accentué la pauvreté. Haïti fait également partie des pays les plus inégalitaires de la région. Cela est dû en grande partie aux 2/3 des pauvres vivant dans les zones rurales et aux conditions défavorables de la production agricole, créant un écart de bien-être entre les zones urbaines et rurales. Les 20 % les plus riches de sa population détiennent plus de 64 % de sa richesse totale, tandis que les 20 % les plus pauvres en possèdent moins de 1 %.

En ce qui a trait au développement humain, la mortalité infantile et maternelle reste à des niveaux élevés et la couverture des mesures de prévention stagne ou diminue, en particulier pour les ménages les plus pauvres. Selon l’indice du capital humain, un enfant né aujourd’hui en Haïti n’atteindra que 45% de son potentiel de développement qu’il pourrait l’être s’il avait bénéficié d’une éducation et d’une santé complètes. Plus d’un cinquième des enfants sont à risque de limitations cognitives et physiques, et seulement 78% des jeunes de 15 ans survivront jusqu’à 60 ans.

Ces chiffres sont les témoins de graves dysfonctionnements.

Dysfonctionnement général des institutions publiques

Période de l’indépendance

Depuis 1804, les choix politiques et les faiblesses institutionnelles persistantes ont façonné la responsabilité de l’État haïtien dans la perte de souveraineté, l’aliénation, la misère et la violence. Après la guerre d’indépendance, Haïti a hérité d’une économie ruinée et d’une société divisée entre élites mulâtres et masses noires.

À cette époque, l’État haïtien prend deux décisions majeures qui lancent une dynamique d’instabilité.

Premièrement, après l’indépendance, l’État s’est appuyé sur une structure autoritaire et militaire. Cette militarisation, source de luttes de pouvoir internes, a favorisé un pouvoir personnel ou factionnel des élites et des chefs militaires, où la violence sert des intérêts privés plutôt que l’intérêt public. L’absence d’un pouvoir centralisé n’a pas permis la construction d’institutions civiles. Cela a jeté les bases d’un état oppressif et arbitraire, illégitime aux yeux de la population. (Sauveur Pierre Étienne, L’énigme haïtienne, 2007).

Deuxièmement, en 1825, l’État accepte de payer une dette de 150 millions de francs à la France pour sa reconnaissance officielle, financée par des emprunts coûteux. Cette décision hypothèque l’économie d’Haïti, détournant les ressources des institutions publiques. (Mats Lundahl, 1992)

XXe siècle

Pendant l’occupation américaine de 1915 à 1934, le prix de la faiblesse institutionnelle de l’État haïtien a été l’hypothèque de la souveraineté du peuple haïtien. Dartiguenave, le président de l’époque, a signé le traité haitiano-américain en 1916 qui a donné aux États-Unis le contrôle des finances haïtiennes, la création d’une gendarmerie dirigée par des officiers américains, et un droit d’ingérence dans les affaires publiques.

Les élites haïtiennes ont également joué un rôle dans cette collaboration en continuant de gérer les institutions locales sous la supervision américaine pour conserver leurs postes et privilèges.

En 1917, lorsque le Parlement a refusé une constitution rédigée par les États-Unis, Dartiguenave a dissout l’assemblée sous la pression des Marines. Cette constitution, adoptée en 1918, autorisait la propriété foncière étrangère, un changement majeur par rapport à l’interdiction instaurée par Dessalines en 1804 pour protéger la souveraineté d’Haïti. Sauveur Pierre Étienne analyse cette période comme un renforcement de la dépendance externe.

Sous la dictature des Duvalier, de 1957 à 1986, l’État a imposé une centralisation du pouvoir par une institutionnalisation de la violence et de l’impunité via une milice paramilitaire. Le détournement des fonds publics, les massacres de la population civile, la répression des opposants et l’exil forcé de milliers d’Haïtiens ont ruiné l’économie, freiné le développement, précipité la destruction des institutions et a fragilisé Haïti face aux crises futures. Amnesty International documente ces faits dans « Haïti : On ne peut pas tuer la vérité – Le dossier Jean-Claude Duvalier » (2011).

En 1986, la chute des Duvalier aurait pu ouvrir une période de transition vers la démocratie. Étienne (2007) décrit une fragmentation des élites et des coups d’État qui empêchent la consolidation d’un État moderne. Les gouvernements successifs alimentent la corruption en détournant les ressources au lieu de les investir.

XXIe siècle

Plus récemment, sous la présidence de Jovenel Moïse (2016 – 2021), l’état haïtien a été responsable de graves violences en établissant une collaboration avec des gangs armés pour réprimer l’opposition et les manifestations qui demandaient des comptes sur le détournement de 1,5 milliard d’euros du fonds PetroCaribe qui affaiblissait les services publics. Jovenel Moïse a dissout le Parlement en 2020, gouverné par décret, criminalisé les protestations et bloqué les enquêtes, tandis que l’impunité des responsables des massacres et de la corruption a renforcé la violence et l’insécurité.

Le rapport Killing with Impunity: State-Sanctioned Massacres in Haiti (IHRC/OHCCH, 2021) et l’article du CETRI « Haïti : le pouvoir entre massacres et impunité » (2020) confirment ces faits.

Après l’assassinat de Moïse en 2021, l’État s’est totalement effondré. Le rapport montre que la Police nationale haïtienne a été incapable ou complice face aux gangs. Le système judiciaire, paralysé par la corruption et le manque de ressources, maintenait l’impunité, entraînant une violence endémique, une crise humanitaire sans précédent.

En conclusion

La responsabilité de l’État haïtien réside dans son incapacité historique à surmonter son héritage colonial et ses divisions internes pour établir un État souverain et prospère. De la dette de 1825 à la complicité avec les gangs en 2019, les choix politiques marqués par la corruption, la répression et la dépendance ont empêché le développement économique et social tout en alimentant un cycle de violence et d’impunité. Cette faiblesse structurelle, aggravée par les crises récentes, rend l’État quasi inexistant face aux défis actuels.

Les conséquences sont d’autant plus graves que pendant deux siècles, n’ayant pas construit d’institutions solides ni répondu aux besoins de la population, les impacts du non-développement caractérisé par la pauvreté, l’analphabétisme et la violence, laisse un vide qui amplifie les effets des ingérences étrangères.

Pour avoir plus d’information sur les dysfonctionnements des institutions haïtiennes, je vous invite à voir l’interview de Maître Yvon Janvier.

Dysfonctionnement du système de coopération internationale et de l’aide humanitaire

La corruption est un problème bien documenté dans le secteur humanitaire et du développement. Il existe de nombreux rapports, audits, articles, témoignages, etc.

Dysfonctionnement de la justice nationale et internationale

Pour plus d’informations sur les dysfonctionnements de la justice en Haïti, je vous invite à regarder l’interview de Maître Yvon Janvier.

Dysfonctionnement du système médiatique et informationnel

Ce dernier est aussi grave que les autres car il cache les crimes commis en omettant de dire clairement le fonctionnement de la misère en couvrant les acteurs principaux.

La misère est le résultat de choix politiques et stratégiques

Le système de la dette implique la corruption.

La corruption implique l’aliénation.

L’aliénation implique la misère.

Quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu’il n’y a aucune fatalité dans cette situation et que la misère, la violence et la pauvreté sont les conséquences de la dette, de la politique de mondialisation et du libre-échange mise en place au début des années 80. Haïti a été l’un des premiers pays à mettre en œuvre les recommandations du FMI (Fonds Monétaire International) et de la Banque mondiale allant dans le sens de la théorie de l’avantage comparatif. En effet, depuis le début des années 1980, sous le gouvernement de Jean Claude Duvalier, le pays a commencé à prendre un tournant économique qui a eu un impact majeur sur l’agriculture. À la fin des années 80, un certain nombre d’économistes américains et de grandes institutions internationales ont décidé de forcer tous les pays ayant besoin d’emprunter de l’argent à adopter leur politique de libre-échange et de mondialisation. Ces économistes défendaient la théorie de l’avantage comparatif stipulant que chaque pays doit concentrer sa production dans les domaines où il est le plus compétitif avec des produits pouvant être vendus partout. (Chancy, 2020)

La contraction de la dette couplée à la stratégie du libre-échange a eu un impact dévastateur sur l’économie d’Haïti car «libéraliser, c’est contraindre les pays en développement à abandonner toute forme de protection de leur économie. » (Millet & Toussaint, 2011). Ainsi, « malgré leurs innombrables richesses naturelles et humaines, les peuples du tiers-monde sont saignés à blanc. Le remboursement d’une dette devenue colossale les prive de la satisfaction des besoins les plus élémentaires. La dette est devenue un mécanisme très subtil de domination et le moyen d’une nouvelle colonisation. Les politiques appliquées par les gouvernements endettés sont plus souvent décidées par les créanciers que par les élus des pays concernés. Les emprunts contractés par les dirigeants des pays du Sud n’ont que très peu profité aux populations. La majeure partie fut contractée par des régimes dictatoriaux, alliés stratégiques de grandes puissances du Nord. (…) Une partie importante des sommes empruntées a été détournée par des régimes corrompus. Ils ont d’autant plus facilement accepté d’endetter leur pays qu’ils ont pu prélever au passage des commissions avec le soutien des autres acteurs de l’endettement. (…) à Haïti, en 1986, la dette extérieure s’élevait à 750 millions de dollars lorsque la famille Duvalier, qui a gouverné d’une main de fer pendant trente ans (d’abord François – dit Papa Doc – puis Jean-Claude – dit Bébé Doc), a pris la fuite vers la Côte d’Azur française avec une fortune évaluée à plus de 900 millions de dollars.» (Millet & Toussaint, 2011).

Pour Brodeur (2012), ces choix de politique économique ont eu comme conséquence un niveau de corruption élevé. « Haïti figure (…) présentement parmi les dix pays les plus corrompus du monde. Il s’agit là d’une situation qui est loin d’être enviable et à laquelle le pays doit s’attaquer pour assurer son développement. (…) La corruption est un fléau qui s’est, au fil des décennies, graduellement institutionnalisé en Haïti. Il ne s’agit plus d’actes isolés, mais d’actes généralisés et, jusqu’il y a peu encore, socialement acceptés ou tolérés, dont les répercussions sont considérables.

À l’heure actuelle, plusieurs facteurs contribuent au renforcement de la corruption en Haïti. Sur les plans politique et administratif, il est possible de constater que le système comporte de nombreuses failles. Par exemple, le chef de l’État dispose « d’un pouvoir sans contrôle [qui] le transforme en dispensateur d’avantages et de privilèges à ses partisans (…). De sorte que plus les responsables politiques sont proches de lui plus ils sont tentés de tirer profit de leur fonction à des fins d’enrichissement personnel ». Cela est « d’autant plus facile que le système a toujours fonctionné sans transparence dans la gestion des ressources et sans respect des règles établies.

Les organes censés contrôler les dépenses publiques […] sont en grande partie sous la coupe du gouvernement » (Cadet, 2008, p. 72 in Brodeur, 2012). Et il semble malheureusement que cette philosophie de gestion ait imprégné tous les paliers du gouvernement et de l’administration publique. Manque de transparence, centralisation des décisions, non-respect des règles, voilà des pratiques contraires aux principes de bonne gouvernance et qui contribuent au maintien et au renforcement de la corruption. » (Brodeur, 2012).

Pour comprendre comment des pays perdent leur souverainté

Pour mieux comprendre la réalité des pays dit en voie de développement que personnellement je nomme « pays dont le développement est empêché pour le profit de certains acteurs sans scrupules », voici le documentaire tiré du livre La stratégie du choc de Naomi Klein dans lequel elle soutient que le capitalisme de marché libre s’est répandu à l’aide de chocs et de crises, souvent violents, pour faire accepter des politiques impopulaires.

Cette auteure présente le capitalisme de choc et affirme que les politiques néolibérales, telles que la déréglementation, la privatisation et les coupes dans les dépenses publiques, sont souvent mises en œuvre pendant ou immédiatement après des chocs majeurs, tels que des guerres, des catastrophes naturelles ou des crises économiques. Ces moments de désorientation collective permettent aux décideurs d’imposer des réformes radicales rapidement, avant que le public ne puisse pleinement comprendre ou s’opposer à leurs conséquences.

Elle expose le rôle de l’École de Chicago, en particulier les idées de Milton Friedman, dans le développement et la promotion de cette stratégie. Friedman et ses disciples ont préconisé l’utilisation de crises comme des opportunités pour mettre en œuvre des réformes de libre marché, arguant que seul un choc pouvait briser la résistance à ces changements.

Son livre pointe également le mode d’action de la CIA et la façon dont l’état profond déstabilise et contrôle les pays, notamment elle mentionne le soutien des États-Unis et de la CIA au coup d’État de Pinochet au Chili pour instaurer des politiques inspirées de l’école de Chicago de Milton Friedman. Elle y décrit aussi des alliances systémiques entre gouvernements, élites économiques, institutions internationales (comme le FMI) et groupes d’intérêts privés pour imposer des politiques néolibérales lors de crises contre la volonté des peuples.

Naomi Klein examine plusieurs études de cas où la stratégie du choc a été utilisée. Il s’agit notamment du Chili après le coup d’État de Pinochet, de la Russie après la chute du communisme, de la crise financière asiatique de la fin des années 1990 et de la Nouvelle Orléans après l’ouragan Katrina. Dans chaque cas, elle affirme que les crises ont été exploitées pour faire avancer les intérêts des entreprises et mettre en œuvre des politiques qui profitent à une minorité au détriment de la majorité.

L’analyse de Naomi Klein explique ce qu’il y a derrière le mot « démocratie » dans les médias mainstream. Quand ils parlent de « menace à la démocratie », « mesures pour maintenir la démocratie », « pays anti-démocratique », etc. Elle soutient que, selon certains promoteurs de cette doctrine, la démocratie et le néolibéralisme se soutiennent mutuellement. Or, d’après son analyse et ses recherches, l’imposition de politiques néolibérales s’est toujours faite dans la peur et le sang par des coups d’État, l’élimination de l’opposition, ou l’imposition d’un état d’urgence. Elle cite en exemple les dictatures de Pinochet au Chili et de Soeharto en Indonésie, ainsi que les libéralisations après la chute du bloc de l’Est en Pologne et en Russie, le gouvernement de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et la fin de l’apartheid en Afrique du Sud.

Quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, Klein a appliqué sa théorie à cette situation. Elle souligne qu’après cette catastrophe, certains ont immédiatement cherché à tirer profit de la situation en proposant des réformes économiques. Elle a publié plusieurs articles dont « Haiti Disaster Capitalism Alert: Stop Them Before They Shock Again« .

Naomi Klein appelle à une résistance et à la création d’alternatives en soulignant l’importance de la résistance populaire et des mouvements sociaux pour contrecarrer la stratégie du choc. Elle soutient que la sensibilisation et l’organisation sont essentielles pour se défendre contre l’imposition de politiques néolibérales en temps de crise.

Un lourd héritage…

Pour comprendre la situation d’Haïti, il est indispensable de mentionner la dette d l’indépendance que la République d’Haïti a dû rembourser de 1883 à 1952. Une dette illégitime.

Comme l’explique Frédéric Thomas, l’analyse de cette dette met « en avant le poids structurant de l’ingérence française et états-unienne dans les causes du mal-développement de l’ancienne « perle des Antilles ». Sans nier la responsabilité de l’élite haïtienne, prédatrice et corrompue (…) Première nation (noire) indépendante en 1804, suite à la révolution d’anciens esclaves noirs ayant chassé l’occupant français, le pays, non reconnu par les autres États, est sommé, vingt-et-un ans plus tard, sous la menace de guerre, de payer des

« indemnités » aux anciens propriétaires d’esclaves. L’enquête (du New York Times) met bien en évidence la mécanique et la dimension disproportionnée de ces « réparations ».

On parle d’une double dette : pour payer celle-ci, Haïti a dû en effet emprunter l’argent dans les banques françaises… et donc rembourser les intérêts. Le pays est ainsi piégé dans ce que l’économiste Thomas Piketty a nommé un « néocolonialisme par la dette » [2]. D’autant plus qu’après le remboursement de la dette (pas des intérêts) en 1880, est créée la Banque Nationale d’Haïti. Or, celle-ci est en réalité aux mains d’acteurs économiques, français d’abord – le Crédit Industriel et Commercial (CIC), aujourd’hui filiale du Crédit Mutuel –, états-unien ensuite – la National City Bank of New York, l’ancêtre de Citigroup – qui vont siphonner les fonds.

(…) Évaluée en valeur monétaire actuelle à 560 millions de dollars (525 millions d’euros), elle « aura absorbé en moyenne 19% des revenus annuels d’Haïti, voire plus de 40% certaines années ». Mais, en réalité, la perte est plus considérable encore ; si ces millions avaient été investis dans l’économie du pays, « au lieu d’être expédiée en France sans biens ni services en retour », ils auraient, à terme, calcule le journal nord-américain, rapporté à Haïti 21 milliards de dollars [3]. De plus, cette dette constitue un fait doublement inédit : ce sont les anciens esclaves, vainqueurs, qui doivent payer des réparations aux anciens esclavagistes vaincus, afin de pourvoir aux « malheurs des anciens colons de Saint-Domingue ». »

Il conclut en disant: « Outre la reconnaissance, la demande de pardon et le remboursement par la France, la réparation impose un changement d’orientation et de vision de celle-ci. La dette est un fait politique plutôt qu’un épisode historique. Il ne s’agit donc pas seulement d’interroger l’héritage de cette rançon, mais aussi et surtout sa reproduction à travers l’alliance de l’oligarchie locale et de la diplomatie internationale. Et de ne plus taire l’injustice présente sous la démonstration de la tyrannie passée. »

Pour en comprendre les tenants et aboutissants, je vous invite à regarder la conférence de Jean-Marie Théodat intitulée La dette haïtienne.

Aide humanitaire et corruption ne font pas bon ménage…

Le terme d’ONG est apparu pour la première fois dans la Charte des Nations Unies en 1945.

En théorie, ONG et associations sans but lucratif se présentent comme des alternatives ou des compléments à l’État et au marché, avec des missions souvent tournées vers l’intérêt général, la solidarité ou des causes que ni l’État ni le marché ne prennent pleinement en charge. Dans la pratique, ces organisations peinent à échapper totalement à l’influence de l’État et du marché, même si leur raison d’être est de s’en démarquer. Leur indépendance reste relative, et leurs actions sur le terrain reflètent souvent un compromis entre leurs idéaux et les contraintes du système dans lequel elles évoluent. Ainsi, atteindre une indépendance totale vis-à-vis de l’État et des entreprises privées est extrêmement difficile dans le monde actuel et reste un défi structurel pour les ONG et associations.

Jean-Marie Pierlot explique que certains auteurs utilisent de préférence d’autres dénominations : « Florine Garlot évoque les « associations de solidarité internationale » (ASI) (…). Quant à Eric Dacheux, il entend repenser la communication des ONG en les renommant «organisations de mouvements sociaux » (OMS). » Selon ces auteurs, « en raison de leur dénomination négative, les appellations d’organisation non gouvernementale ou d’association sans but lucratif se trouvent comme aimantés par le couple État/marché vis-à-vis duquel ces organisations sont censées se démarquer. En revanche, des mouvements auto-organisés de citoyens, les OMS, développent des capacités d’action renforçant l’autonomie des acteurs sociaux, sans se référer en rien à cette polarité inadaptée à leur communication. (…) Lorsqu’elles se trouvent, en effet, « prises entre le marteau de la mondialisation économique et l’enclume de l’instrumentalisation étatique », leur identité risque d’être malmenée. »

Les implications concrètes sur le terrain se traduisent par plusieurs dynamiques observables :

- Dépendance financière : Beaucoup d’ONG ou d’associations dépendent de subventions publiques ou de partenariats avec des entreprises privées. Par exemple, une ONG environnementale peut recevoir des fonds d’un ministère pour une campagne, ou une association caritative peut collaborer avec une grande entreprise pour lever des dons. Cette dépendance limite leur capacité à s’écarter totalement des logiques étatiques ou marchandes.

- Pression pour adopter des logiques de performance : Pour obtenir ces financements ou pour légitimer leur existence, ces organisations doivent souvent se plier à des exigences proches de celles du marché (efficacité, indicateurs de résultats) ou de l’État (bureaucratie, conformité aux politiques publiques).

- Positionnement ambigu : Leur identité « négative » les rend vulnérables à une perception floue. Sur le terrain, une ONG peut être vue comme un sous-traitant de l’État ou comme un acteur quasi-commercial (si elle vend des produits pour financer ses activités). Cela brouille leur spécificité et peut créer des tensions avec les bénéficiaires ou les militants qui attendent une posture plus radicale ou indépendante.

- Concurrence et alignement : Dans un écosystème dominé par l’État et le marché, ces organisations entrent parfois en compétition pour des ressources ou une visibilité, adoptant des stratégies similaires à celles des entreprises (marketing, communication professionnelle) ou se calquant sur les priorités politiques du moment pour rester pertinentes.

La coopération au développement et l’aide humanitaire, souvent pilotées ou influencées par des États via des agences comme l’USAID, la Commission européenne, ou des ministères et des organisations internationales, peuvent être perçues comme ayant des positions ambiguës par rapport aux processus démocratiques. Elles promettent d’aider les populations, mais leur mise en œuvre peut parfois renforcer des dynamiques contraires à la démocratie, surtout quand la corruption entre en jeu.

Jean-Marie Pierlot pointe une opposition fondamentale, à savoir d’un côté, une volonté citoyenne de renforcer la participation, la liberté et l’autonomie des populations dans les décisions qui les concernent (élargir l’espace démocratique) et de l’autre, une emprise de l’État, qui, par ses lois, ses institutions ou ses intérêts, cherche à limiter cet espace pour conserver son pouvoir ou celui de ses alliés (souvent en lien avec des acteurs économiques).

« Cette approche met en évidence la tension qui peut surgir entre la volonté citoyenne d’accroître l’espace démocratique des populations et l’emprise des pouvoirs de l’État qui tendent à le réduire. Tolérant tout au plus l’existence d’associations prêtes à pallier les insuffisances de celui-ci en matière de solidarité vis-à-vis des populations les plus précarisées, l’État « fort » se protège en discréditant et en menaçant d’exclusion les organisations citoyennes qui risqueraient d’ébranler la stabilité du régime en ne se mettant pas à son service. Par contraste, des pays comme Haïti ou le Liban, dont le gouvernement est gangréné par la corruption, peinent à assurer la sécurité vitale de leurs populations, en particulier après une catastrophe comme un tremblement de terre (…). Des ONG comblent dès lors le vide laissé par la carence de ces États en répondant à leur place aux demandes des populations livrées à la misère. Elles peuvent alors être accusées de dépasser leurs prérogatives ou même de se substituer aux institutions de l’État dans des secteurs qui ne leur sont pas alloués officiellement (déclaration du président libanais en 2022). En Haïti, les ONG présentes doivent répondre à des besoins si énormes qu’elles en deviennent incontrôlables. Lafontaine Orvild dénonce le fait qu’une majorité d’entre elles dérivent alors vers des activités lucratives et se reconvertissent en firmes privées, attirées par le profit. » (Pierlot, 2022)

La corruption dans l’aide humanitaire, un facteur anti-démocratique

La corruption est un problème bien documenté dans le secteur humanitaire et du développement. Elle peut prendre plusieurs formes :

- Détournement de fonds : Par exemple, selon un rapport de ProPublica et NPR (2015), la Croix-Rouge américaine a collecté 500 millions de dollars pour Haïti après le tremblement de terre, promettant de construire des centaines de maisons alors que seulement 6 maisons ont été construites. L’argent a été englouti dans des frais administratifs, des salaires d’expatriés et des projets mal gérés, avec peu de transparence sur son utilisation réelle. Une grande partie des fonds est restée entre les mains d’organisations internationales ou de sous-traitants étrangers, sans jamais atteindre les communautés locales. Les contrats ont souvent été attribués à des entreprises américaines ou occidentales sans appels d’offres compétitifs, favorisant le copinage.

- Clientélisme : L’aide est parfois distribuée pour favoriser des élites locales ou des gouvernements corrompus, comme le montre un des audits post-séisme de 2010 réalisés par l’Office de l’inspecteur général (OIG) de l’USAID, une grande partie du budget alloué à la reconstruction a été versée à des entreprises de la région de Washington, D.C., qui ont obtenu 56 % des contrats. Par exemple, Chemonics, un contractant majeur, a été payé des centaines de millions pour des projets de logement ou d’infrastructures, mais peu ont été achevés. Un quartier résidentiel promis à Caracol, par exemple, a vu des maisons construites sans accès à l’eau ou à l’électricité, rendant le projet inutilisable.

- Influence politique : Des États donateurs peuvent conditionner l’aide à des alignements politiques ou économiques (ex. : soutien à des régimes autoritaires en échange de contrats pour leurs entreprises).

Ces pratiques sont assez fréquentes pour poser question. Quand l’aide est corrompue ou mal gérée, elle peut avoir des effets qui défavorisent les processus démocratiques :

- Renforcement des élites non démocratiques : Si l’aide profite à des gouvernements autoritaires ou à des oligarchies locales, elle consolide leur pouvoir au détriment des citoyens. Par exemple, après le séisme de 2010, un rapport co écrit par La Fondation Héritage pour Haïti, Transparency International et des ONG locales ont recueillis des témoignages signalant que des responsables communautaires ou des politiciens haïtiens exigeaient des pots-de-vin pour inclure certaines familles sur les listes de bénéficiaires de nourriture ou de matériaux. À Port-au-Prince, des sacs de riz estampillés « USAID » ont été retrouvés sur des marchés noirs, vendus par des intermédiaires corrompus.

- Dépendance accrue : Les populations deviennent tributaires de l’aide externe plutôt que de leurs propres institutions, ce qui affaiblit leur capacité à revendiquer des droits ou à construire des systèmes locaux démocratiques.

- Déresponsabilisation des États bénéficiaires : Quand l’aide humanitaire pallie les manques d’un gouvernement (santé, éducation), ce dernier peut se désengager de ses obligations envers ses citoyens, réduisant ainsi l’espace pour une reddition de comptes démocratique.

La coopération au développement, pour ou contre le peuple haïtien ?

La coopération au développement, qui inclut des projets à plus long terme (infrastructures, éducation, gouvernance), est souvent présentée comme un moyen de renforcer les capacités des pays. Mais là encore, elle peut poser problème :

- Agenda imposé : Les priorités sont souvent définies par les donateurs (États ou institutions comme la Banque mondiale) et les populations locales n’ont pas leur mot à dire.

- Bureaucratie et contrôle : Les structures de l’aide sont souvent lourdes et centralisées, laissant peu de place à la participation citoyenne. Cela peut étouffer les initiatives locales qui pourraient émerger de manière plus organique et démocratique.

L’aide humanitaire et la coopération au développement, dans leur forme actuelle, se présentent souvent comme extension de l’emprise étatique et servent les intérêts géopolitiques des États donateurs (ex. : maintenir une influence dans une région) et une vision paternaliste où les « solutions » viennent d’en haut (ONG internationales, experts étrangers) plutôt que des populations elles-mêmes. Dans ce sens, elles influencent l’espace démocratique en marginalisant les voix locales et en maintenant des structures de pouvoir inégalitaires, surtout quand la corruption détourne les ressources vers des acteurs non représentatifs. Dans bien des cas, la corruption et les structures de l’aide humanitaire et de la coopération au développement défavorisent les processus démocratiques en renforçant des pouvoirs établis au détriment de la volonté citoyenne. Dans le cas d’Haïti, la corruption dans l’aide humanitaire n’est pas un incident isolé, mais un problème systémique, mêlant acteurs locaux et internationaux.

Pour aller plus loin, voir l’article d’Yvon Janvier sur la corruption dans l’aide humanitaire en Haïti.

Conclusion

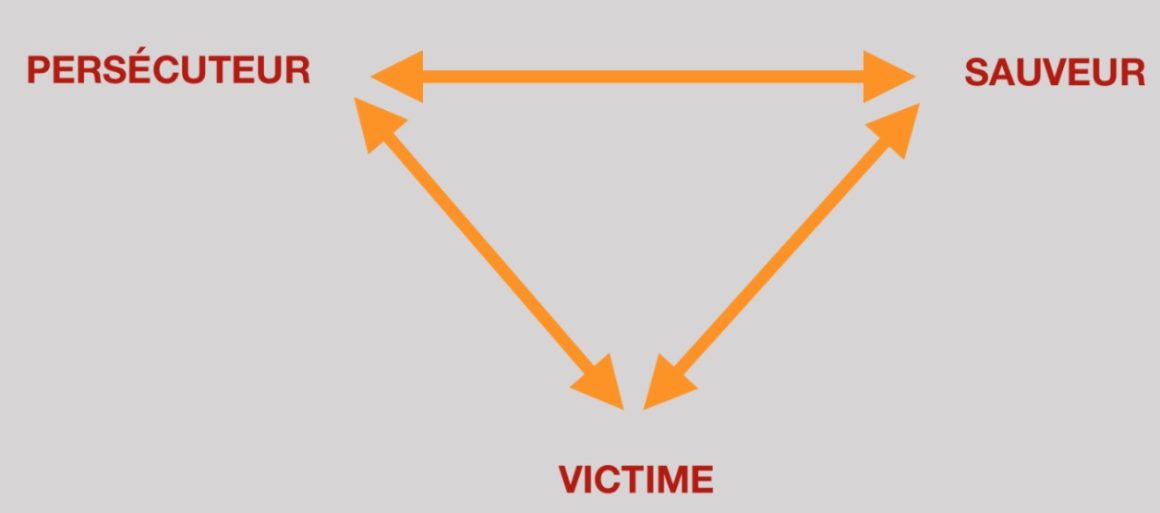

Cet article met en avant comment les mécanismes de la corruption couplés à ceux de la dette et aux stratégies imposées du néolibéralisme peuvent créer une misère endémique. Le rôle des acteurs internationaux et de l’élite haïtienne corrompue a permis de retirer la souveraineté du peuple haïtien en quelques années.

A quoi peut donc servir un tel niveau de corruption ?

Des éléments de réponse sont apportés dans les prochains articles.

La Corruption dans l’aide Humanitaire en Haïti

Dans les situations de crise, l’aide humanitaire, bien que cruciale, est souvent gangrénée par la corruption. Détournements de fonds, surfacturations et abus de pouvoir sont fréquents. À travers une analyse approfondie, cet article, extrait d’un mémoire de recherche de Maître Yvon Janvier, avocat spécialiste des droits humains, explore les mécanismes qui compromettent l’efficacité de cette aide. Avec un regard particulier sur […]

Le trafic d’enfants en Haïti

Le trafic d’enfants prospère sur la pauvreté, l’instabilité et des institutions défaillantes. Travail forcé, exploitation sexuelle et trafic d’organes touchent des milliers d’enfants chaque année. Haïti, comme pays source, y est confronté également. Cet article analyse les causes profondes de ce fléau, examine le rôle de l’ingérence étrangère et de la corruption, et met en […]

Ingérence VS Souveraineté

Depuis son indépendance en 1804, Haïti voit sa souveraineté et son développement entravés par des ingérences politiques, économiques et culturelles. Cet article explore comment les dettes, les interventions étrangères et un récit falsifié ont créé un contexte dysfonctionnel dans lequel Haïti est dépeint comme un État victime qui justifie toujours plus d’interventions internationales en masquant […]

Pourquoi les outsiders séduisent l’électorat haïtien ?

En novembre 2025, un débat enflamme les réseaux sociaux haïtiens. Au cœur de la polémique : Ernest Muscadin, commissaire du gouvernement à Miragoâne, une ville du sud d’Haïti. Cet homme de loi, devenu populaire pour ses méthodes très controversées mais efficaces contre les gangs armés, est soudainement propulsé comme potentiel candidat présidentiel. Un sondage informel […]